Локализация основных функций в коре головного мозга. Локализация функций в коре больших полушарий. Функции лимбической системы. Поражение височной доли

Конечный мозг.

Кора больших полушарий головного мозга. Локализация функций в коре головного мозга. Лимбическая система. Ээт. Ликвор. Физиология внд. Понятие о внд. Принципы рефлекторной теории павлова. Отличие условных рефлексов от безусловных. Механизм образования условных рефлексов. Значение условных рефлексов. I и II сигнальные системы. Типы внд. Память. Физиология сна

Конечный мозг представлен двумя полушариями, в состав которых входят:

· плащ (кора),

· базальные ядра,

· обонятельный мозг .

В каждом полушарии выделяют

1. 3 поверхности :

· верхнелатеральную,

· медиальную

· нижнюю.

2. 3 края :

· верхний,

· нижний,

· медиальный.

3. 3 полюса :

· лобный,

· затылочный,

· височный.

Кора головного мозга образует выпячивания – извилины. Между извилинами располагаются борозды . Постоянные борозды разделяют каждое полушарие на 5 долей :

· лобная – содержит двигательные центры,

· теменная – центры кожной, температурной, проприоцептивной чувствительности,

· затылочная – зрительные центры,

· височная – центры слуха, вкуса, обоняния,

· островок – высшие центры обоняния.

Постоянные борозды:

· центральная – расположена вертикально, отделяет лобную долю от теменной;

· боковая – отделяет височную от лобной и теменной долей, в глубине ее расположен островок, ограниченный циркулярной бороздой;

· теменно-затылочная – расположена на медиальной поверхности полушария, разделяет затылочную и теменную доли.

Обонятельный мозг – содержит ряд образований различного происхождения, которые топографически разделяют на два отдела:

1. Периферический отдел (расположен в переднем отделе нижней поверхности полушария мозга):

· обонятельная луковица,

· обонятельный тракт

· обонятельный треугольник,

· переднее продырявленное пространство.

2. Центральный отдел:

· сводчатая (парагиппокампальная) извилина с крючком (передняя часть сводчатой извилины) – на нижней и медиальной поверхности больших полушарий,

· гиппокамп (извилина морского коня) – расположен в нижнем роге бокового желудочка.

Кора головного мозга (плащ) - является высшим и наиболее молодым отделом ЦНС.

Состоит из нервных клеток, отростков и нейроглии площадь ~ 0,25 м 2

Для большинства участков коры головного мозга характерно шестислойное расположение нейронов. Кора больших полушарий состоит из 14 – 17 миллиардов клеток.

Клеточные структуры головного мозга представлены:

Ø пирамидными – преимущественно эфферентные нейроны

Ø веретенообразными – преимущественно эфферентные нейроны

Ø звездчатыми – выполняют афферентную функцию

Отростки нервных клеток коры головного мозга связывают ее различные отделы между собой или устанавливают контакты кора больших полушарий с нижележащими отделами центральной нервной системы.

Образуют 3 вида связи:

1. Ассоциативные – соединяют различные участки одного полушария – короткие и длинные.

2. Комиссуральные – соединяют чаще всего одинаковые участки двух полушарий.

3. Проводящие (центробежные) – соединяют кору головного мозга с другими отделами центральной нервной системы и через них со всеми органами и тканями тела.

Клетки нейроглии выполняют роль:

1. Являются опорной тканью, участвуют в обмене веществ головного мозга.

2. Регулируют кровоток внутри мозга.

3. Выделяют нейросекрет, который регулирует возбудимость нейронов коры головного мозга.

Функции коры головного мозга:

1. Осуществляет взаимодействие организма с окружающей средой за счет безусловных и условных рефлексов.

2. Являются основой высшей нервной деятельности (поведение) человека.

3. Осуществление высших психических функций - мышление, сознание.

4. Регулирует и объединяет работу всех внутренних органов и регулирует такие интимные процессы, как обмен веществ.

ПОЛУШАРИЯ

серое вещество белое вещество

серое вещество белое вещество

1. Кора 2. Ядра

Морфологические основы динамической локализации функций в коре полушарий большого мозга (центры мозговой коры)

Знание локализации функций в коре головного мозга имеет огромное теоретическое значение, так как дает представление о нервной регуляции всех процессов организма и приспособлении его к окружающей среде. Оно имеет и большое практическое значение для диагностики мест поражения в полушариях головного мозга.

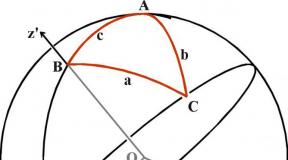

Представление о локализации функции в коре головного мозга связано прежде всего с понятием о корковом центре. Еще в 1874 г. киевский анатом В. А. Бец выступил с утверждением, что каждый участок коры отличается по строению от других участков мозга. Этим было положено начало учению о разнокачественности коры головного мозга - цитоархитектонике (цитос - клетка, архитектонес - строю). Исследованиями Бродмана, Экономо и сотрудников Московского института мозга, руководимого С. А. Саркисовым, удалось выявить более 50 различных участков коры - корковых цито-архитектонических полей, каждое из которых отличается от других по строению и расположению нервных элементов; существует также деление коры более чем на 200 полей. Из этих полей, обозначаемых номерами, составлена специальная «карта» мозговой коры человека (рис. 299).

По И. П. Павлову, центр - это мозговой конец так называемого анализатора. Анализатор - это нервный механизм, функция которого состоит в том, чтобы разлагать известную сложность внешнего и внутреннего мира на отдельные элементы, т. е. производить анализ. Вместе с тем благодаря широким связям с другими анализаторами здесь происходит и синтез, сочетание анализаторов друг с другом и с разными деятельностями организма. «Анализатор есть сложный нервный механизм, начинающийся наружным воспринимающим аппаратом и кончающийся в мозгу». С точки зрения И. П. Павлова, мозговой центр, или корковый конец анализатора, имеет не строго очерченные границы, а состоит из ядерной и рассеянной части - теория ядра и рассеянных элементов. «Ядро» представляет подробную и точную проекцию в коре всех элементов периферического рецептора и является необходимым для осуществления высшего анализа и синтеза. «Рассеянные элементы» находятся по периферии ядра и могут быть разбросаны далеко от него; в них осуществляется более простой и элементарный анализ и синтез. При поражении ядерной части рассеянные элементы могут до известной степени компенсировать выпавшую функцию ядра, что имеет огромное клиническое значение для восстановления данной функции.

До И. П. Павлова в коре различалась двигательная зона, или двигательные центры, передняя центральная извилина и чувствительная зона, или чувствительные центры, расположенные позади sulcus centralis Rolandi. И. П. Павлов показал, что так называемая двигательная зона, соответствующая передней центральной извилине, есть, как и другие зоны мозговой коры, воспринимающая область (корковый конец двигательного анализатора). «Моторная область есть рецепторная область... Этим устанавливается единство всей коры полушарий».

В настоящее время вся мозговая кора рассматривается как сплошная воспринимающая поверхность. Кора - это совокупность корковых концов анализаторов. С этой точки зрения мы и рассмотрим топографию корковых отделов анализаторов, т. е. главнейшие воспринимающие участки коры полушарий большого мозга.

Прежде всего рассмотрим корковые концы внутренних анализаторов.

1. Ядро двигательного анализатора, т. е. анализатора проприоцептивных (кинестетических) раздражений, исходящих от костей, суставов, скелетных мышц и их сухожилий, находится в передней центральной извилине (поля 4 и 6) и lobulus paracentralis. Здесь замыкаются двигательные условные рефлексы. Двигательные параличи, возникающие при поражении двигательной зоны, И. П. Павлов объясняет не повреждением двигательных эфферентных нейронов, а нарушением ядра двигательного анализатора, вследствие чего кора не воспринимает кинестетические раздражения и движения становятся невозможными. Клетки ядра двигательного анализатора заложены в средних слоях коры моторной зоны. В глубоких ее слоях (5-й, отчасти и 6-й) лежат гигантские пирамидные клетки Беца, представляющие собой эфферентные нейроны, которые И. П. Павлов рассматривает как вставочные нейроны, связывающие кору мозга с подкорковыми узлами, ядрами головных нервов и передними рогами спинного мозга, т. е. с двигательными нейронами. В передней центральной извилине тело человека, так же как и в задней, спроецировано вниз головой. При этом правая двигательная область связана с левой половиной тела и наоборот, ибо начинающиеся от нее пирамидные пути перекрещиваются частью в продолговатом, а частью в спинном мозгу. .Мышцы туловища, гортани, глотки находятся под влиянием обоих полушарий. Кроме передней центральной извилины, проприоцептивные импульсы (мышечно-суставная чувствительность) приходят и в кору задней центральной извилины.

2. Ядро двигательного анализатора, имеющего отношение к сочетанному повороту головы и глаз в противоположную сторону, помещается в средней лобной извилине, в премоторной области (поле 8). Такой поворот происходит и при раздражении поля 17, расположенного в затылочной доле в соседстве с ядром зрительного анализатора. Так как при сокращении мышц глаза в кору мозга (двигательный анализатор, поле 8) всегда поступают не только импульсы от рецепторов этих мышц, но и импульсы от сетчатки (зрительный анализатор, поле 17), то различные зрительные раздражения всегда сочетаются с различным положением глаз, устанавливаемым сокращением мышц глазного яблока.

3. Ядро двигательного анализатора, посредством которого происходит синтез целенаправленных комбинированных движений, помещается в левой (у правшей) нижней теменной дольке, в gyrus supramarginalis (глубокие слои поля 40). Эти координированные движения, образованные по принципу временных связей и выработанные практикой индивидуальной жизни, осуществляются через связь gyrus supramarginalis с передней центральной извилиной. При поражении поля 40 сохраняется способность к движению вообще, но появляется неспособность совершать целенаправленные движения, действовать - апраксия (праксия - действие, практика).

4. Ядро анализатора положения и движения головы - статический анализатор (вестибулярный аппарат) -в коре мозга точно еще не локализован. Есть основания предполагать, что вестибулярный аппарат проецируется в той же области коры, что и улитка, т. е. в височной доле. Так, при поражении полей 21 и 20, лежащих в области средней и нижней височных извилин, наблюдается атаксия, т. е. расстройство равновесия, покачивание тела при стоянии. Этот анализатор, играющий решающую роль в прямохождении человека, имеет особенное значение для работы летчиков в условиях ракетной авиации, так как чувствительность вестибулярного аппарата на самолете значительно понижается.

5. Ядро анализатора импульсов, идущих от внутренностей и сосудов (вегетативные функции), находится в нижних отделах передней и задней центральных извилин. Центростремительные импульсы от внутренностей, сосудов, гладкой мускулатуры и желез кожи поступают в этот отдел коры, откуда исходят центробежные пути к подкорковым вегетативным центрам.

В премоторной области (поля 6 и 8) совершается объединение вегетативных и анимальных функций. Однако не следует считать, что только эта область коры влияет на деятельность внутренностей. На них оказывает влияние состояние всей коры полушарий большого мозга.

Нервные импульсы из внешней среды организма поступают в корковые концы анализаторов внешнего мира.

1. Ядро слухового анализатора лежит в средней части верхней височной извилины, на поверхности, обращенной к островку, - поля 41, 42, 52, где спроецирована улитка. Повреждение ведет к корковой глухоте.

2. Ядро зрительного анализатора находится в затылочной доле - поля 17, 18, 19. На внутренней поверхности затылочной доли, по краям sulcus calcarinus, в поле 17 заканчивается зрительный путь. Здесь спроецирована сетчатка глаза, причем зрительный анализатор каждого полушария связан с полями зрения и соименными половинами сетчатки обоих глаз (например, левое полушарие связано с латеральной половиной левого глаза и медиальной правого). При поражении ядра зрительного анализатора наступает слепота. Выше поля 17 расположено поле 18, при поражении которого зрение сохраняется и только теряется зрительная память. Еще выше находится поле 19, при поражении которого утрачивается ориентация в непривычной обстановке.

3. Ядро обонятельного анализатора помещается в филогенетически самой древней части коры мозга, в пределах основания обонятельного мозга - uncus, отчасти аммонова рога (поле 11).

4. Ядро вкусового анализатора, по одним данным, находится в нижней части задней центральной извилины, близко к центрам мышц рта и языка, по другим - в uncus, в ближайшем соседстве с корковым концом обонятельного анализатора, чем объясняется тесная связь обонятельных и вкусовых ощущений. Установлено, что расстройство вкуса наступает при поражении поля 43.

Анализаторы обоняния, вкуса и слуха каждого полушария связаны с рецепторами соответствующих органов обеих сторон тела.

5. Ядро кожного анализатора (осязательная, болевая и температурная чувствительность) находится в задней центральной извилине (поля 1, 2, 3) и в коре верхней теменной области (поля 5 и 7). При этом тело спроецировано в задней центральной извилине вверх ногами, так что в верхней ее части расположена проекция рецепторов нижних конечностей, а в нижней - проекция рецепторов головы. Так как у животных рецепторы общей чувствительности особенно развиты на головном конце тела, в области рта, играющего огромную роль при захватывании пищи, то и у человека сохранилось сильное развитие рецепторов рта. В связи с этим область последних занимает в коре задней центральной извилины непомерно большую зону. Вместе с тем у человека в связи с развитием руки как органа труда резко увеличились рецепторы осязания в коже кисти, которая стала и органом осязания. Соответственно этому участки коры, относящиеся к рецепторам верхней конечности, резко превосходят область нижней конечности. Поэтому, если в заднюю центральную извилину врисовать фигуру человека головой вниз (к основанию черепа) и стопами вверх (к верхнему краю полушария), то надо нарисовать громадное лицо с несообразно большим ртом, большую руку, особенно кисть с большим пальцем, резко превосходящим остальные, небольшое туловище и маленькую ножку. Каждая задняя центральная извилина связана с противоположной частью тела вследствие перекреста чувствительных проводников в спинном и частью в продолговатом мозгу.

Частный вид кожной чувствительности - узнавание предметов на ощупь, стереогнозия (стереос - пространственный, гнозис - знание) - связан с участком коры верхней теменной дольки (поле 7) перекрестно: левое полушарие соответствует правой руке, правое - левой руке. При поражении поверхностных слоев поля 7 утрачивается способность узнавать предметы на ощупь, при закрытых глазах.

Описанные корковые концы анализаторов расположены в определенных областях мозговой коры, которая, таким образом, представляет собой «грандиозную мозаику, грандиозную сигнализационную доску». На эту «доску» благодаря анализаторам падают сигналы из внешней и внутренней среды организма. Эти сигналы, по И. П. Павлову, и составляют первую сигнальную систему действительности, проявляющуюся в форме конкретно-наглядного мышления (ощущения и комплексы ощущений - восприятия). Первая сигнальная система имеется и у животных. Но «в развивающемся животном мире на фазе человека произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды, как общеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это первая сигнальная система, общая у нас с животными. Но слово составило вторую, специально нашу сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов... именно слово сделало нас людьми».

Таким образом, И. П. Павлов различает две корковые системы: первую и вторую сигнальные системы действительности, из которых сначала возникла первая сигнальная система (она имеется и у животных), а затем вторая - она имеется только у человека и является словесной системой. Вторая сигнальная система - это человеческое мышление, которое всегда словесно, ибо язык - это материальная оболочка мышления. Язык - это «...непосредственная действительность мысли».

Путем весьма длительного повторения образовались временные связи между определенными сигналами (слышимые звуки и видимые знаки) и движениями губ, языка, мышц гортани, с одной стороны, и с реальными раздражителями или представлениями о них, с другой. Так на базе первой сигнальной системы возникла вторая.

Отражая этот процесс филогенеза, у человека в онтогенезе сначала закладывается первая сигнальная система, а затем вторая. Чтобы вторая сигнальная система начала функционировать, требуется общение ребенка с другими людьми и приобретение навыков устной и письменной речи, на что уходит ряд лет. Если ребенок рождается глухим или теряет слух до того, как он начал говорить, то заложенная у него возможность устной речи не используется и ребенок остается немым, хотя звуки он произносить может. Точно так же, если человека не обучать чтению и письму, то он навсегда останется неграмотным. Все это свидетельствует о решающем влиянии окружающей среды для развития второй сигнальной системы. Последняя связана с деятельностью всей коры мозга, однако некоторые области ее играют особенную роль в осуществлении речи. Эти области коры являются ядрами анализаторов речи.

Поэтому для понимания анатомического субстрата второй сигнальной системы необходимо, кроме знания строения коры большого мозга в целом, учитывать также корковые концы анализаторов речи (рис. 300).

1. Так как речь явилась средством общения людей в процессе их совместной трудовой деятельности, то двигательные анализаторы речи выработались в непосредственной близости от ядра общего двигательного анализатора.

Двигательный анализатор артикуляции речи (речедвигательный анализатор) находится в задней части нижней лобной извилины (gyrus Вгоса, поле 44), в непосредственной близости от нижнего отдела моторной зоны. В нем происходит анализ раздражений, приходящих от мускулатуры, участвующей в создании устной речи. Эта функция сопряжена с двигательным анализатором мышц губ, языка и гортани, находящимся в нижнем отделе передней центральной извилины, чем и объясняется близость речедвигательного анализатора к двигательному анализатору названных мышц. При поражении поля 44 сохраняется способность производить простейшие движения речевой мускулатуры, кричать и даже петь, но утрачивается возможность произносить слова - двигательная афазия (фазис - речь). Впереди поля 44 расположено поле 45, имеющее отношение к речи и пению. При поражении его возникает вокальная амузия - неспособность петь, составлять музыкальные фразы, а также аграмматизм - неспособность составлять из слов предложения.

2. Так как развитие устной речи связано с органом слуха, то в непосредственной близости к звуковому анализатору выработался слуховой анализатор устной речи. Его ядро помещается в задней части верхней височной извилины, в глубине латеральной борозды (поле 42, или центр Вернике). Благодаря слуховому анализатору различные сочетания звуков воспринимаются человеком как слова, которые означают различные предметы и явления и становятся сигналами их (вторыми сигналами). С помощью его человек контролирует свою речь и понимает чужую. При поражении его сохраняется способность слышать звуки, но теряется способность понимать слова - словесная глухота, или сенсорная афазия. При поражении поля 22 (средняя треть верхней височной извилины) наступает музыкальная глухота: больной не знает мотивов, а музыкальные звуки воспринимаются им как беспорядочный шум.

3. На более высокой ступени развития человечество научилось не только говорить, но и писать. Письменная речь требует определенных движений руки при начертании букв или других знаков, что связано с двигательным анализатором (общим). Поэтому двигательный анализатор письменной речи помещается в заднем отделе средней лобной извилины, вблизи зоны передней центральной извилины (моторная зона). Деятельность этого анализатора связана с анализатором необходимых при письме заученных движений руки (поле 40 в нижней теменной дольке). При повреждении поля 40 сохраняются все виды движения, но теряется способность тонких движений, необходимых для начертания букв, слов и других знаков (аграфия).

4. Так как развитие письменной речи связано и с органом зрения, то в непосредственной близости к зрительному анализатору выработался зрительный анализатор письменной речи, который, естественно, связан в sulcus calcarinus, где помещается общий зрительный анализатор. Зрительный анализатор письменной речи располагается в нижней теменной дольке, с gyrus angularis (поле 39). При повреждении поля 39 сохраняется зрение, но теряется способность читать (алексия), т. е. анализировать написанные буквы и слагать из них слова и фразы.

Все речевые анализаторы закладываются в обоих полушариях, но развиваются только с одной стороны (у правшей - слева, у левшей - справа) и функционально оказываются асимметричными. Эта связь между двигательным анализатором руки (органа труда) и речевыми анализаторами объясняется тесной связью между трудом и речью, оказавшими решающее влияние на развитие мозга.

«...Труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь...» привели к развитию мозга. Этой связью пользуются и в лечебных целях. При поражении речедвигательного анализатора сохраняется элементарная двигательная способность речевых мышц, но утрачивается возможность устной речи (моторная афазия). В этих случаях иногда удается восстановить речь длительным упражнением левой руки (у правшей), работа которой благоприятствует развитию зачаточного правостороннего ядра речедвигательного анализатора.

Анализаторы устной и письменной речи воспринимают словесные сигналы (как говорит И. П. Павлов - сигналы сигналов, или вторые сигналы), что составляет вторую сигнальную систему действительности, проявляющуюся в форме абстрактного отвлеченного мышления (общие представления, понятия, умозаключения, обобщения), которое свойственно только человеку. Однако морфологическую основу второй сигнальной системы составляют не только указанные анализаторы. Так как функция речи является филогенетически наиболее молодой, то она и наименее локализована. Она присуща всей коре. Так как кора растет по периферии, то наиболее поверхностные слои коры имеют отношение ко второй сигнальной системе. Эти слои состоят из большого числа нервных клеток (100 млрд.) с короткими отростками, благодаря которым создается возможность неограниченной замыкательной функции, широких ассоциаций, что и составляет сущность деятельности второй сигнальной системы. При этом вторая сигнальная система функционирует не отдельно от первой, а в тесной связи с ней, точнее на основе ее, так как вторые сигналы могут возникнуть лишь при наличии первых. «Основные законы, установленные в работе первой сигнальной системы, должны также управлять и второй, потому что это работа все той же нервной ткани».

Учение И. П. Павлова о двух сигнальных системах дает материалистическое объяснение психической деятельности человека и составляет естественнонаучную основу теории отражения В. И. Ленина. Согласно этой теории в нашем сознании в форме субъективных образов отражается объективный реальный мир, существующий независимо от нашего сознания.

Ощущение - это субъективный образ объективного мира.

В рецепторе внешнее раздражение, например световая энергия, превращается в нервный процесс, который в коре мозга становится ощущением.

Одно и то же количество и качество энергии, в данном случае световой, у здоровых людей вызовет в коре мозга ощущение зеленого цвета (субъективный образ), а у больного дальтонизмом (благодаря иному строению сетчатки глаза) - ощущение красного цвета.

Следовательно, световая энергия - это объективная реальность, а цвет - субъективный образ, отражение ее в нашем сознании, зависящее от устройства органа чувств (глаза).

Значит, с точки зрения ленинской теории отражения мозг может быть охарактеризован как орган отражения действительности.

После всего сказанного о строении центральной нервной системы можно отметить человеческие признаки строения мозга, т. е. специфические черты строения его, отличающие человека от животных (рис. 301, 302).

1. Преобладание головного мозга над спинным. Так, у хищных (например, у кошки) головной мозг в 4 раза тяжелее спинного, у приматов (например, у макака) - в 8 раз, а у человека - в 45 раз (вес спинного мозга 30 г, головного - 1500 г). По Ранке, спинной мозг по весу составляет у млекопитающих 22-48% веса головного мозга, у гориллы - 5-6%, у человека - только 2%.

2. Вес мозга. По абсолютному весу мозга человек не занимает первого места, так как у крупных животных мозг тяжелее, нежели у человека (1500 г): у дельфина - 1800 г, у слона - 5200 г, у кита - 7000 г. Чтобы вскрыть истинные отношения веса мозга к весу тела, в последнее время стали определять «квадратный указатель мозга», т. е. произведение абсолютного веса мозга на относительный. Этот указатель позволил выделить человека из всего животного мира.

Так, у грызунов он равен 0,19, у хищных - 1,14, у китообразных (дельфин)- 6,27, у человекообразных обезьян - 7,35, у слонов - 9,82 и, наконец, у человека - 32,0.

3. Преобладание плаща над мозговым стволом, т. е. нового мозга (neencephalon) над старым (paleencephalon).

4. Наивысшее развитие лобной доли большого мозга. По Бродману, на лобные доли падает круглым счетом у низших обезьян 8-12% всей поверхности полушарий, у антропоидных обезьян- 16%, у человека - 30%.

5. Преобладание новой коры полушарий большого мозга над старой (см. рис. 301).

6. Преобладание коры над «подкоркой», которое у человека достигает максимальных цифр: кора составляет, по Дальгерту, 53,7% всего объема мозга, а базальные ядра - только 3,7%.

7. Борозды и извилины. Борозды и извилины увеличивают площадь коры серого вещества, поэтому чем больше развита кора полушарий большого мозга, тем больше и складчатость мозга. Увеличение складчатости достигается большим развитием мелких борозд третьей категории, глубиной борозд и их асимметричным расположением. Ни у одного животного нет одновременно такого большого числа борозд и извилин, при этом столь глубоких и асимметричных, как у человека.

8. Наличие второй сигнальной системы, анатомическим субстратом которой являются самые поверхностные слои мозговой коры.

Подводя итоги изложенному, можно сказать, что специфическими чертами строения мозга человека, отличающими его от мозга самых высокоразвитых животных, являются максимальное преобладание молодых частей центральной нервной системы над старыми: головного мозга - над спинным, плаща - над стволом, новой коры - над старой, поверхностных слоев мозговой коры - над глубокими.

Кора больших полушарий - материальная основа психической деятельности человека. Кора - серое вещество толщиной от 1,5 до 5 мм, содержит 14 млрд нервных клеток и имеет шестислойное строение. Кора - огромный ядерный центр, ядро, распластанное по поверхности полушарий.

Более 130 лет идет спор - есть ли в коре центры или нет и в каком объеме они оказывают влияние на «курируемые» функции: 1. Отвечают ли эти центры буквально за все (центр туризма, любви к живописи, к театру и пр.), или их влияние менее детализировано. 2. Кора - это один сплошной экранный центр, отвечающий за все функции.

Очевидно, истина, как всегда, где-то посередине.

Основоположником детального изучения клеточного состава коры был русский ученый, киевлянин Владимир Алексеевич Бец. В 1874 г. он опубликовал результат исследований с помощью собственного метода серийных срезов и окраски кармином. Бец выявил различное строение коры в различных ее участках и разработал карту цитоархитектоники коры. В последующем были созданы и другие карты: Бродмана с 52 цитоархитектоническими полями, Фогта со 150 миелоархитектоническими полями и др. Исследования в настоящнее время продолжаются в Институте мозга в Москве и в других странах.

Представления о локализации функций в коре головного мозга имеют большое практическое значение для решения задач топики поражений в полушариях мозга. Повседневный клинический опыт показывает, что существуют определенные закономерности зависимости расстройств функций от расположения патологического очага. Исходя из этого, клиницист и решает задачи топической диагностики. Однако так дело обстоит с простыми функциями: движением и чувствительностью. Функции более сложные, филогенетически молодые, не могут быть узколокализованными; в осуществлении сложных функций участвуют весьма обширные области коры, даже вся кора.

Работы В.А. Беца были внимательно изучены И.П. Павловым. С учетом этих данных, Иваном Петровичем Павловым были созданы основы нового и прогрессивного учения о локализации функций в головном мозге. Павлов рассматривал кору полушарий большого мозга как совокупность корковых концов анализаторов. Павлов создал учение об анализаторах. По Павлову, анализатор - нервный механизм, анализирующий явления внешнего и внутреннего мира путем разложения сложного комплекса раздражений на отдельные элементы. Он начинается воспринимающим аппаратом и кончается в мозгу, то есть анализатор включает рецепторный аппарат, проводник нервных импульсов и корковый центр.

Павлов доказал, что корковый конец анализатора - это не строго очерченная зона. В нем есть ядро и рассеянные элементы. Ядро - место концентрации нервных клеток, где происходит высший анализ, синтез и интеграция. На его периферии, в рассеянных элементах, совершаются простые анализ и синтез. Площади рассеянных элементов соседних анализаторов перекрывают друг друга (рис.).

По Павлову - работа второй сигнальной системы неразрывно связана с функциями всех анализаторов, поэтому невозможно представить локализацию сложных функций второй сигнальной системы в ограниченных корковых полях. Павловым заложены основы учения о динамической локализации функций в коре. Представления о динамической локализации функций в коре предполагают возможность использования одних и тех же корковых структур в разнообразных сочетаниях для обслуживания различных сложных корковых функций. Так, ассоциативные пути объединяют анализаторы, способствуя высшей синтетической деятельности коры мозга. Сегодня ученые знают, что раздражение трансформируется в возбуждение, передающееся в корковый конец анализатора. Не ясно другое - где и как возбуждение трансформируется в ощущение? Какие структуры отвечают за это? Так, при раздражении зрительного поля в области шпорной борозды возникают «простые» галлюцинации в виде световых или цветовых пятен, искр, теней. Раздражение наружной поверхности затылочной доли дает «сложные» галлюцинации в виде фигур, движущихся предметов.

В двигательной зоне коры обнаружены клетки, дающие разряд импульсов на зрительные, слуховые, кожные раздражения, а в зрительной зоне коры выявлены нейроны, отвечающие электрическими разрядами на осязательные, звуковые, вестибулярные и обонятельные раздражители. Кроме того, были найдены нейроны, которые отвечают не только на «свой» раздражитель, как теперь говорят, раздражитель своей модальности, своего качества, но и на один-два чужих. Их назвали полисенсорными нейронами.

Данный раздел анатомии НС разделен на следующие подкатегории

В коре головного мозга различают зоны - поля Бродмана

1-я зона - двигательная - представлена центральной извилиной и лобной зоной впереди нее - 4, 6, 8, 9 поля Бродмана. При ее раздражении - различные двигательные реакции; при ее разрушении - нарушения двигательных функций: адинамия, парез, паралич (соответственно - ослабление, резкое снижение, исчезновение).

В 50-е годы ХХ в.установили, что в двигательной зоне различные группы мышц представлены неодинаково. Мышцы нижней конечности - в верхнем отделе 1-ой зоны. Мышцы верхней конечности и головы - в нижнем отделе 1-й зоны. Наибольшую площадь занимают проекция мимической мускулатуры, мышц языка и мелких мышц кисти руки.

2-я зона - чувствительная - участки коры головного мозга кзади от центральной борозды (1, 2, 3, 4, 5, 7 поля Бродмана). При раздражении этой зоны - возникают ощущения, при ее разрушении - выпадение кожной, проприо-, интерочувствительности. Гипостезия - снижение чувствительности, анестезия - выпадение чувствительности, парестезия - необычные ощущения (мурашки). Верхние отделы зоны - представлена кожа нижних конечностей, половых органов. В нижних отделах - кожа верхних конечностей, головы, рта.

1-я и 2-я зоны тесно связаны друг с другом в функциональном отношении. В двигательной зоне много афферентных нейронов, получающих импульсы от проприорецепторов - это мотосенсорные зоны. В чувствительной зоне много двигательных элементов - это сенсомоторные зоны - отвечают за возникновение болевых ощущений.

3-я зона - зрительная зона - затылочная область коры головного мозга (17, 18, 19 поля Бродмана). При разрушении 17 поля - выпадение зрительных ощущений (корковая слепота).

Различные участки сетчатки неодинаково проецируются в 17 поле Бродмана и имеют различное расположение при точечном разрушении 17 поля выпадает видение окружающей среды, которое проецируется на соответствующие участки сетчатки глаза. При поражении 18 поля Бродмана страдают функции, связанные с распознаванием зрительного образа и нарушается восприятие письма. При поражении 19 поля Бродмана - возникают различные зрительные галлюцинации, страдает зрительная память и другие зрительные функции.

4-я - зона слуховая - височная область коры головного мозга (22, 41, 42 поля Бродмана). При поражении 42 поля - нарушается функция распознавания звуков. При разрушении 22 поля - возникают слуховые галлюцинации, нарушение слуховых ориентировочных реакций, музыкальная глухота. При разрушении 41 поля - корковая глухота.

5-я зона - обонятельная - располагается в грушевидной извилине (11 поле Бродмана).

6-я зона - вкусовая - 43 поле Бродмана.

7-я зона - речедвигательная зона (по Джексону - центр речи) - у большинства людей (праворуких) располагается в левом полушарии.

Эта зона состоит из 3-х отделов.

Речедвигательный центр Брока - расположен в нижней части лобных извилин - это двигательный центр мышц языка. При поражении этой области - моторная афазия.

Сенсорный центр Вернике - расположен в височной зоне - связан с восприятием устной речи. При поражении возникает сенсорная афазия - человек не воспринимает устную речь, страдает произношение, та как нарушается восприятие собственной речи.

Центр восприятия письменной речи - располагается в зрительной зоне коры головного мозга - 18 поле Бродмана аналогичные центры, но менее развитые, есть и в правом полушарии, степень их развития зависит от кровоснабжения. Если у левши повреждено правое полушарие, функция речи страдает в меньшей степени. Если у детей повреждается левой полушарие, то его функцию на себя берет правое. У взрослых способность правого полушария воспроизводить речевые функции - утрачивается.

На основании многочисленных исследований с определенной точностью установлено функциональное значение различных областей коры полушарий большого мозга.

Участки коры полушарий, имеющие характерную цитоархитектонику, и нервные связи, участвующие в выполнении определенных функций, являются нервными центрами. Поражение таких участков коры проявляется в утрате присущих им функций. Нервные центры коры полушарий большого мозга могут быть разделены на проекционные и ассоциативные.

Проекционные центры – это участки коры полушарий большого мозга, представляющие собой корковую часть анализатора, имеющие непосредственную морфофункциональную связь через афферентные или эфферентные проводящие пути с нейронами подкорковых центров. Они осуществляют первичную обработку поступающей сознательной афферентной информации и реализацию осознанной эфферентной информации (произвольные двигательные акты).

Ассоциативные центры – это участки коры полушарий большого мозга, не имеющие непосредственной связи с подкорковыми образованиями, а связанные временной двусторонней связью с проекционными центрами. Ассоциативные центры играют первостепенную роль в осуществлении высшей нервной деятельности (глубокая обработка сознательной афферентной информации, мыслительная деятельность, память и т.д.).

В настоящее время достаточно точно выяснена динамическая локализация некоторых функций коры полушарий большого мозга.

Участки коры полушарий большого мозга, не являющиеся проекционными или ассоциативными центрами, участвуют в выполнении межанализаторной интегративной деятельности головного мозга.

Проекционные нервные центры коры полушарий большого мозга развиваются как у человека, так и у высших позвоночных животных. Они начинают функционировать сразу же после рождения. Формирование этих центров завершается гораздо раньше, чем ассоциативных. В практическом отношении важными являются следующие проекционные центры.

1. Проекционный центр общей чувствительности (тактильной, болевой, температурной и сознательной проприоцептивной) также называют кожным анализатором общей чувствительности. Он локализуется в коре постцентральной извилины (поля 1, 2, 3). В нем заканчиваются волокна, идущие в составе таламо-коркового пути. Каждый участок противоположной половины тела имеет отчетливую проекцию в корковом конце кожного анализатора (соматотопическая проекция). В верхнем отделе постцентральной извилины проецируются нижняя конечность и туловище, в среднем – верхняя конечность и в нижнем – голова (сенсорный гомункулюс Пенфилда). Размеры проекционных зон соматосенсорной коры прямо пропорциональны количеству рецепторов, находящихся в кожных покровах. Этим объясняется наличие наиболее крупных соматосенсорных зон, соответствующих лицу и кисти (рис. 3.25). Поражение постцентральной извилины вызывает утрату тактильной, болевой, температурной чувствительности и мышечно-суставного чувства на противоположной половине тела.

Рис. 3.25.

- 1 – половые органы; 2 – стопа; 3 – бедро; 4 – туловище; 5 – кисть; 6 – указательный и большой пальцы кисти; 7 – лицо; 8 – зубы; 9 – язык; 10 – глотка и внутренние органы

- 2. Проекционный центр двигательных функций (кинестетический центр), или двигательный анализатор, располагается в двигательной области коры, включающей пред- центральиую извилину и околоцентральную дольку (поля 4, 6). В 3–4-м слоях коры двигательного анализатора заканчиваются волокна, идущие в составе таламо-коркового пути.

Здесь осуществляется анализ проприоцептивных (кинестетических) раздражений. В пятом слое коры располагается ядро двигательного анализатора, от нейроцитов которого берут начало корково-спинномозговой и корково-ядерный пути. В предцентральной извилине также имеется четкая соматотопическая локализация двигательных функций. Мышцы, выполняющие сложные и тонко дифференцированные движения, имеют большую проекционную зону в коре предцентральной извилины. Наибольшую площадь занимает проекция мышц языка, лица и кисти, наименьшую – проекция мышц туловища и нижних конечностей. Соматотопическая проекция на предцентральную извилину носит название "моторный гомункулюс Пенфилда". Тело человека проецируется на извилине "вверх ногами", причем проекция осуществляется на кору противоположного полушария (рис. 3.26).

Афферентные волокна, заканчивающиеся в чувствительных слоях коры кинестетического центра, первоначально проходят в составе путей Голля, Бурдаха и ядерно-таламического тракта, проводящих импульсы сознательной проприоцептивной чувствительности. Поражение предцентральной извилины приводит к нарушению восприятия раздражений от скелетных мышц, связок, суставов и надкостницы. Корково-спинномозговой и корково-ядерный пути проводят импульсы, обеспечивающие сознательные движения, и оказывают тормозное воздействие на сегментарный аппарат ствола головного и спинного мозга. Корковый центр двигательного анализатора через систему ассоциативных волокон имеет многочисленные связи с различными корковыми сенсорными центрами (центром общей чувствительности, центром зрения, слуха, вестибулярных функций и т.д.). Указанные связи необходимы для выполнения интегративных функций при выполнении произвольных движений.

3. Проекционный центр схемы тела располагается в области внутритеменной борозды (поле 40s). В нем представлены соматотопические проекции всех частей тела. В центр схемы тела поступают импульсы преимущественно сознательной проприоцептивной чувствительности. Основное функциональное назначение данного проекционного центра – определение положения тела и отдельных его частей в пространстве и оценка тонуса мускулатуры. При поражении верхней теменной дольки наблюдается нарушение таких функций, как узнавание частей собственного тела, ощущение лишних конечностей, нарушения определения положения отдельных частей тела в пространстве.

Рис. 3.26.

- 1 – стопа; 2 – голень; 3 – колено; 4 – бедро; 5 – туловище; 6 – кисть; 7 – большой палец кисти; 8 – шея; 9 – лицо; 10 – губы; 11 – язык; 12 – гортань

- 4. Проекционный центр слуха, или ядро слухового анализатора, располагается в средней трети верхней височной извилины (поле 22). В этом центре заканчиваются волокна слухового пути, происходящие от нейронов медиального коленчатого тела (подкорковый центр слуха) своей и, преимущественно, противоположной сторон. В конечном счете волокна слухового пути проходят в составе слуховой лучистости.

При поражении проекционного центра слуха с одной стороны отмечается понижение слуха на оба уха, причем с противоположной стороны от очага поражения слух снижается в большей степени. Полная глухота наблюдается только при двустороннем поражении проекционных центров слуха.

5. Проекционный центр зрения, или ядро зрительного анализатора, локализуется на медиальной поверхности затылочной доли, по краям шпорной борозды (поле 17). В нем заканчиваются волокна зрительного пути со своей и противоположной сторон, происходящие от нейронов латерального коленчатого тела (подкорковый центр зрения). На шпорную борозду имеется определенная соматотопическая проекция различных участков сетчатки.

Одностороннее поражение проекционного центра зрения сопровождается частичной слепотой на оба глаза, но в различных участках сетчатки. Полная слепота наступает только при двустороннем поражении.

- 6. Проекционный центр обоняния, или ядро обонятельного анализатора, располагается на медиальной поверхности височной доли в коре парагиппокампальной извилины и в крючке. Здесь заканчиваются волокна обонятельного пути со своей и противоположной сторон, происходящие от нейронов обонятельного треугольника. При одностороннем поражении проекционного центра обоняния отмечаются снижение обоняния и обонятельные галлюцинации.

- 7. Проекционный центр вкуса, или ядро вкусового анализатора, располагается там же, где и проекционный центр обоняния, т.е. в лимбической области мозга (крючок и парагиппокампальная извилина). В проекционном центре вкуса заканчиваются волокна вкусового пути своей и противоположной сторон, происходящие от нейронов базальных ядер таламуса. При поражении лимбической области наблюдаются расстройства вкуса, обоняния, нередко появляются соответствующие галлюцинации.

- 8. Проекционный центр чувствительности от внутренних органов, или анализатор висцероцепции, располагается в нижней трети постцентральной и предцентральной извилин (поле 43). В корковую часть анализатора висцероцепции поступают афферентные импульсы от гладкой мускулатуры и слизистых оболочек внутренних органов. В коре данной области заканчиваются волокна интероцептивного пути, происходящие от нейронов вентролатеральных ядер таламуса, в которые информация поступает по ядерно-таламическому тракту. В проекционном центре висцероцепции анализируются главным образом болевые ощущения от внутренних органов и афферентные импульсы от гладкой мускулатуры.

- 9. Проекционный центр вестибулярных функций, несомненно, имеет свое представительство в коре полушарий большого мозга, однако сведения о его локализации неоднозначны. Принято считать, что проекционный центр вестибулярных функций располагается в области средней и нижней височных извилин (поля 20, 21). Определенное отношение к вестибулярному анализатору имеют также прилежащие отделы теменной и лобной долей. В коре проекционного центра вестибулярных функций заканчиваются волокна, происходящие от нейронов срединных ядер таламуса. Поражения указанных корковых центров проявляются спонтанным головокружением, ощущением неустойчивости, чувством проваливания, ощущением движения окружающих предметов и деформации их контуров.

Завершая рассмотрение проекционных центров, следует отметить, что корковые анализаторы общей чувствительности получают афферентную информацию с противоположной стороны тела, поэтому поражение центров сопровождается расстройствами определенных видов чувствительности только на противоположной стороне тела. Корковые анализаторы специальных видов чувствительности (слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, вестибулярной) связаны с рецепторами соответствующих органов своей и противоположной сторон, поэтому полное выпадение функций данных анализаторов наблюдается только при поражении соответствующих зон коры полушарий большого мозга с обеих сторон.

Ассоциативные нервные центры. Эти центры формируются позже, чем проекционные, причем сроки кортикализации, т.е. созревания коры головного мозга, в данных центрах неодинаковы. Ассоциативные центры отвечают за мыслительные процессы, память и реализацию словесной функции.

- 1. Ассоциативный центр "стереогнозии ", или ядро кожного анализатора (центр узнавания предметов на ощупь). Этот центр располагается в верхней теменной дольке (поле 7). Он двусторонний: в правом полушарии – для левой кисти, в левом – для правой. Центр "стереогнозии" связан с проекционным центром общей чувствительности (постцентральная извилина), из которого нервные волокна проводят импульсы болевой, температурной, тактильной и проприоцептивной чувствительности. Поступающие импульсы в ассоциативном корковом центре анализируются и синтезируются, в результате чего происходит узнавание ранее встречавшихся предметов. На протяжении всей жизни центр "стереогнозии" постоянно развивается и совершенствуется. При поражении верхней теменной дольки больные теряют способность с закрытыми глазами создавать общее целостное представление о предмете, т.е. не могут узнать этот предмет на ощупь. Отдельные свойства предметов, такие как форма, объем, температура, плотность, масса, определяются правильно.

- 2. Ассоциативный центр "праксии", или анализатор целенаправленных привычных движений. Данный центр располагается в нижней теменной дольке в коре надкраевой извилины (поле 40), у правшей – в левом полушарии большого мозга, у левшей – в правом. У некоторых людей центр "праксии" формируется в обоих полушариях, такие люди в одинаковой мере владеют правой и левой руками и называются амбидекстрами.

Центр "праксии" развивается в результате многократного повторения сложных целенаправленных действий. В результате закрепления временных связей формируются привычные навыки, например работа на пишущей машинке, игра на рояле, выполнение хирургических манипуляций и т.д. По мере накопления жизненного опыта центр праксии постоянно совершенствуется. Кора в области надкраевой извилины имеет связи с задней и передней центральными извилинами.

После осуществления синтетической и аналитической деятельности из центра "праксии" информация поступает в прецентральную извилину к пирамидным нейронам, откуда по корково-спинномозговому пути достигает двигательных ядер передних рогов спинного мозга.

3. Ассоциативный центр зрения, или анализатор зрительной памяти, располагается на верхнелатеральной поверхности затылочной доли (поля 18–19), у правшей – в левом полушарии, у левшей – в правом. В нем обеспечивается запоминание предметов по их форме, внешнему виду, цвету. Считают, что нейроны поля 18 обеспечивают зрительную память, а нейроны поля 19 – ориентацию в непривычной обстановке. Поля 18 и 19 имеют многочисленные ассоциативные связи с другими корковыми центрами, благодаря чему происходит интегративное зрительное восприятие.

При поражении центра зрительной памяти развивается зрительная агнозия. Чаще наблюдается частичная агнозия (нс узнает знакомых, свой дом, себя в зеркале). При поражении поля 19 отмечается искаженное восприятие предметов, больной не узнает знакомых предметов, но он их видит, обходит препятствия.

Нервной системе человека присущи специфические центры. Это центры второй сигнальной системы, обеспечивающие способность общения между людьми посредством членораздельной человеческой речи. Человеческая речь может воспроизводиться в виде исполнения членораздельных звуков ("артикуляция") и изображения письменных знаков ("графика"). Соответственно в коре головного мозга формируются ассоциативные речевые центры – акустический и оптический центры речи, центр артикуляции и графический центр речи. Названные ассоциативные речевые центры закладываются вблизи соответствующих проекционных центров. Они развиваются в определенной последовательности, начиная с первых месяцев после рождения, и могут совершенствоваться до глубокой старости. Рассмотрим ассоциативные речевые центры в порядке их формирования в головном мозге.

4. Ассоциативный центр слуха, или акустический центр речи (центр Вернике), расположен в коре задней трети верхней височной извилины. Здесь заканчиваются нервные волокна, происходящие от нейронов проекционного центра слуха (средняя треть верхней височной извилины). Ассоциативный центр слуха начинает формироваться на втором-третьем месяце после рождения. По мере формирования центра ребенок начинает различать среди окружающих звуков членораздельную речь, вначале отдельные слова, а затем словосочетания и сложные предложения.

При поражении центра Вернике у больных развивается сенсорная афазия. Она проявляется в виде утраты способности понимать свою и чужую речь, хотя больной хорошо слышит, реагирует на звуки, по ему кажется, что окружающие разговаривают на незнакомом ему языке. Отсутствие слухового контроля за собственной речью приводит к нарушению построения предложений, речь становится непонятной, насыщенной бессмысленными словами и звуками. При поражении центра Вернике, поскольку он имеет прямое отношение к речеобразованию, страдает не только понимание слов, но и их произношение.

5. Ассоциативный двигательный центр речи (речедвигательный), или центр артикуляции речи (центр Брока), расположен в коре задней трети нижней лобной извилины (поле 44) в непосредственной близости от проекционного центра двигательных функций (предцентральная извилина). Речедвигательный центр начинает формироваться на третьем месяце после рождения. Он односторонний – у правшей он развивается в левом полушарии, у левшей – в правом. Информация из речедвигательного центра поступает в предцентральную извилину и далее по корково-ядерному пути – к мышцам языка, гортани, глотки, мышцам головы и шеи.

При поражении речедвигательного центра возникает моторная афазия (утрата речи). При частичном поражении речь может быть замедлена, затруднена, скандирована, бессвязна, нередко характеризуется лишь отдельными звуками. Речь окружающих больные понимают.

6. Ассоциативный оптический центр речи, или зрительный анализатор письменной речи (центр лексии, или центр Дежерина), находится в угловой извилине (поле 39). К нейронам оптического центра речи поступают зрительные импульсы от нейронов проекционного центра зрения (поля 17). В центре "лексии" происходит анализ зрительной информации о буквах, цифрах, знаках, буквенном составе слов и понимании их смысла. Центр формируется с трехлетнего возраста, когда ребенок начинает узнавать буквы, цифры и оценивать их звуковое значение.

При поражении центра "лексии" наступает алексия (расстройство чтения). Больной видит буквы, но не понимает их смысла и, следовательно, не может прочесть текст.

7. Ассоциативный центр письменных знаков, или двигательный анализатор письменных знаков (центр графин), располагается в заднем отделе средней лобной извилины (поле 8) рядом с предцентральной извилиной. Центр "графин" начинает формироваться на пятом-шестом году жизни. В этот центр поступает информация из центра "праксии", предназначенная для обеспечения тонких, точных движений руки, необходимых для написания букв, цифр, для рисования. От нейронов центра "графин" аксоны направляются в среднюю часть предцентральной извилины. После переключения информация по корково-спинномозговому пути направляется к мышцам верхней конечности. При поражении центра "графин" теряется способность написания отдельных букв, возникает "аграфия".

Таким образом, речевые центры имеют одностороннюю локализацию в коре полушарий большого мозга. У правшей они располагаются в левом полушарии, у левшей – в правом. Следует отметить, что ассоциативные речевые центры развиваются на протяжении всей жизни.

8. Ассоциативный центр сочетанного поворота головы и глаз (кортикальный центр взора) располагается в средней лобной извилине (поле 9) кпереди от двигательного анализатора письменных знаков (центр графин). Он осуществляет регуляцию сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону за счет импульсов, поступающих в проекционный центр двигательных функций (предцентральная извилина) от проприоцепторов мышц глазных яблок. Кроме того, в этот центр поступают импульсы от проекционного центра зрения (кора в области шпорной борозды – поле 17), происходящие от нейронов сетчатки глаза.