Территория бсср в 1920 году. Белорусская Советская Социалистическая Республика: территория, флаг, герб, история. Профсоюзы и компартия

После освобождения территории Беларуси от немецких оккупантов в 1918 г. советская власть также активизировала работу по созданию белорусской национальной государственности. Она исходила из того, что большинство белорусов поддерживает укрепление союза с братским русским народом в составе единого государства.

В конце декабря 1918 г. ЦК РКП(б) принял решение об образовании БССР. В обращении Центрального бюро белорусских секций РКП(б) подчеркивалось: «В этой титанической борьбе должны принять участие и мы, белорусы: наш 12-миллионный народ, подчиненный воле польских, литовских королей и русских царей, сейчас, чтобы быть свободным, обязан, как один человек, встать на защиту Российской Советской Федеративной Республики, на защиту социализма».

Большую подготовительную работу по созданию белорусской государственности в форме Белорусской Советской Социалистической Республики провел созданный при Народном Комиссариате по делам национальностей РСФСР Белорусский национальный комиссариат. Вопросы практического выполнения этой задачи были рассмотрены 25 декабря 1918 г. в Нар-комнаце с работниками Белнацкома. членами Центрального бюро белорусских коммунистических секций и комитета Московской белорусской секции РКП(б).

27 декабря уже при участии работников Северо-Западного областного комитета РКП(б) были обсуждены вопросы о территории республики, структуре и составе ее правительства. Был подготовлен проект Манифеста о провозглашении БССР. 30 декабря 1918 г. в Смоленске состоялась VI Северо-Западная областная конференция РКП(б). 206 ее делегатов представляли парторганизации Минской, Могилевской, Витебской, Смоленской, части Черниговской и Виленской губерний. Конференция приняла постановление о провозглашении Западной коммуны Белорусской советской республикой. Конференция объявила себя I съездом коммунистической партии (большевиков) Белоруссии и подтвердила неразрывную идейную, тактическую и организационную связь с РКП(б). В резолюции от 30 декабря 1918 г. говорилось: «VI областная конференция большевиков считает необходимым объявить социалистическую республику Белоруссию...». Председателем Временного революционного правительства был утвержден Д. Жилунович (Тишка Гартный).

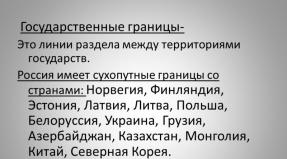

I съезд КП(б)Б принял постановление о границах Беларуси, в соответствии с которым в ее состав входили Минская, Могилевская, Смоленская. Витебская, Гродненская губернии с частями прилегающих к ним местностей, населенных по преимуществу белорусами.

В постановлении конкретно указывались эти территории: в Ковенской губернии - часть Новоалександровского уезда; в Виленской - Виленский уезд, части Свентянского и Ошмянского уездов; в Черниговской - Суражский, Мглинский, Новозыбковский уезды. Из Смоленской губернии в пользу РСФСР могли быть исключены Гжатский, Сычевский, Вяземский и Юхновский уезды; из Витебской - части Двинского, Режицкого и Люцинского уездов. 1 января Временное рабоче-крестьянское Советское правительство Белоруссии обнародовало Манифест о провозглашении Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ). К 8 января 1919 г. правительство ССРБ переехало из Смоленска в Минск. Его комиссариаты создавались на базе отделов Облисполкомзапа. В состав Президиума правительства входили Д. Жилунович, А. Мясников, М. Калманович.

В декабре 1918 - январе 1919 г. в Беларуси была создана единая система государственной власти: комбеды были слиты с Советами, ликвидированы военно-революционные комитеты. Советы стали единственными органами власти, работавшими под руководством партийных большевистских организаций. 2-3 февраля 1919 г. в Минске состоялся I Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, на котором было оглашено постановление ВЦИКа «О признании независимости БССР». Одновременно съезд принял «Декларацию об установлении федеральной связи БССР и РСФСР», в которой признавалась необходимость установления тесных экономических и политических связей между двумя республиками. Съезд определил территорию БССР в составе Минской и Гродненской губерний. В связи с заявлением представителей Витебской, Могилевской и Смоленской губерний и решениями ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)Б съезд принял решение Витебскую, Моги-левскую и Смоленскую губернии в состав БССР не включать.

I Всебелорусский съезд Советов принял Конституцию БССР, образцом для которой была взята Конституция РСФСР. В Основном законе закреплялась диктатура пролетариата и определялись ее важнейшие задачи - переход от капитализма к социализму, ликвидация разделения общества на враждебные классы, уничтожение эксплуатации человека человеком, отмена частной собственности на землю, леса, недра и воды, на средства производства и превращение их в общенародное достояние. Труд признавался главнейшей обязанностью граждан. Конституция БССР узаконила равноправие граждан независимо от их национальности и расы, право на проведение собраний и организацию союзов, свободу слова, бесплатное образование. Эти права Конституция гарантировала только трудящимся. На лиц, принадлежавших к эксплуататорским классам, они не распространялись. В соответствии с Конституцией БССР высшая власть в республике принадлежала съезду Советов. В период между съездами ее осуществлял Центральный Исполнительный Комитет БССР, ответственный перед съездом Советов.

В соответствии с рекомендацией ЦК РКП(б) I Всебелорусский съезд Советов рассмотрел вопрос об образовании Литовско-Белорусской ССР. Предварительно, 2 февраля 1919 г., этот вопрос обсуждался ЦБ КП(б)Б с участием председателя ВЦИКа Я. Свердлова и председателя Литовского Советского правительства В. Мицкявичуса-Капсукаса, а также других представителей Беларуси и Литвы. Согласие участников этого совещания на объединение было единодушным. Мотивировалось оно необходимостью объединения сил белорусского и литовского народов перед угрозой войны со стороны Польши, а также, как подчеркнул Я. Свердлов, тем, чтобы «обезопасить эти республики от возможности проявления в них национально-шовинистических устремлений».

Объединенное заседание ЦИКа Белорусской ССР и ЦИКа Литовской ССР, состоявшееся в Вильно, сформировало правительство Литовско-Белорусской ССР - Совнарком во главе с В. Мицкявичусом-Капсукасом и избрало ЦИК Литвы и Беларуси во главе с К. Ци-ховским. В состав нового государственного образования вошла территория Минской, Виленской и часть Ковенской губерний с населением более 4 млн человек. Официальным названием новообразования стало - Социалистическая Советская Республика Литвы и Белоруссии (ЛитБел). Столицей стал г. Вильно. В связи с нападением польских войск правительство

ЛитБел ССР 28 апреля 1919 г. переехало в Минск. Поскольку к середине июля 1919 г. три четверти территории Литовско-Белорусской ССР были оккупированы интервентами, 16 июля СНК ЛитБел прекратил свою деятельность, а управление свободными уездами передал Минскому губревкому.

К весне 1920 г. политическая ситуация изменилась. 12 июля 1920 г. в Москве был заключен мирный договор между правительством буржуазной Литвы, именовавшимся по месту пребывания Ковенским, и РСФСР. Последняя согласилась на включение в состав Литвы белорусских территорий с Гродно, Щучином, Ошмянами, Сморгонью, Браславом. Виленский край с Вильно также признавались частью Литвы. Разные политические силы Беларуси по-различному относились к договору между РСФСР и Литвой. ЦК КП(б)ЛиБ принял решение о восстановлении белорусской советской государственности. 30 июля партийно-организационная тройка из Минской губернии, выполнявшая до 5 сентября 1920 г., пока КП(б)ЛиБ не разделилась на самостоятельные партийные организации Беларуси и Литвы, функции партийного руководящего центра, приняла решение об образовании Военревкома Белорусской республики. В его состав вошли А. Червяков, В. Кнорин, И. Адамович. И. Клишевский, В. Игнатовский, А. Вайнштейн. Бел-военревком являлся временным чрезвычайным органом власти на освобожденной территории Беларуси.

В процессе выработки «Декларации о провозглашении независимости Советской Социалистической республики Белоруссии» межпартийная борьба обострилась. Тем не менее ЦК КП(б)ЛиБ, ЦК профсоюзов Минска и Минской губернии, ЦК Бунда 31 июля 1920 г. провозгласили независимость ССРБ. 1 августа Декларация была оглашена в Минске на многолюдном общегородском митинге. В ней подтверждалось восстановление советских основ общественного и государственного строя в Беларуси, провозглашенного 1 января 1919 г., подчеркивалось, что республика строится на принципах «диктатуры пролетариата и использования всего опыта Советской России». До созыва Всебелорусского съезда Советов власть переходила к Военно-революционному комитету.

В декларации указывалось также, что республика является самостоятельным, суверенным государством, и оговаривались ее границы, хотя в то сложное время определить их точно и справедливо было довольно сложно. Специальная комиссия КП(б)Б пришла к выводу, что в состав республики должны войти Минская. Могилевская, Гродненская губернии полностью. Витебская - без Двинского, Режицкого и Люцинского уездов. Из Смоленской губернии включались частично Гжатский, Сычевский, Вяземский и Юхновский уезды, из Ковенской - часть Новоалександровского уезда, из Виленской - весь Вилейский уезд, часть Свентян-ского и Ошмянского уездов, из Сувалковского воеводства - Августовский уезд. Кроме того, в состав ССРБ комиссия включила четыре северных уезда Черниговской Губернии: Суражский, Мглинский, Старо-дубский, Новозыбковский.

Осенью 1920 г. судьба Беларуси оказалась как бы в фокусе противостояния буржуазной Польши, аннексионистскую политику которой поддерживали страны Антанты и Советской России, добивавшейся мирного договора, чтобы удержать утвердившуюся в ней власть. 12 октября 1920 г. в Риге состоялось подписание мира между РСФСР, УССР, с одной стороны, и Польшей - с другой. Интересы Советской Белоруссии на переговорах представляла делегация РСФСР. Ситуация на переговорах в Риге была не в пользу Беларуси. Польская делегация не принимала в расчет ее существование. 11 ноября 1920 г. ЦБ КП(б)Б, рассмотрев с учетом рекомендаций ЦК РКП(б) территориальный вопрос, приняло постановление: «ЦБ считает необходимым существование Советской республики Белоруссии в ее настоящих границах. Вопрос о расширении территории Белоруссии считает несвоевременным».

13-17 декабря 1920 г. в Минске проходил Всебелорусский съезд Советов. Из 218 его делегатов 155 представляли Компартию Беларуси, 16 относились к сочувствующим, 5 делегатов было от Бунда. 1 -от БПС-Р, т. е. состав съезда говорил о ведущей роли КП(б)Б в руководстве национально-государственным строительством. Съезд принял обращение к трудящемуся народу Беларуси. Были ратифицированы условия

предварительного мирного договора с Польшей и подтвержден мандат правительству РСФСР на право установления от имени ССРБ границ, заключения мира и подписания связанных с ним договоров.

В соответствии с Рижским мирным договором от 18 марта 1921 г. в составе БССР осталось 6 уездов Минской губернии - Минский, Борисовский, Бобруйский, Игуменский, Мозырский, Слуцкий. Их общая площадь составила 59 632 км2. Здесь проживало 1 млн 634 тыс. человек. Гомельская и Витебская губернии находились в составе РСФСР.

Создание БССР в таком виде вызвало резкий протест белорусских социалистических партий. В октябре 1920 г. конференция социалистов-революционеров, социал-демократов и социалистов-федералистов потребовала пересмотра прелиминарного мира и определения границ с Польшей и Россией по этнографическому признаку. Наряду с этим высказывалось требование освобождения белорусских территорий от польских и российских войск, невмешательства Польши и России во внутренние дела Беларуси. Конференция обратилась к социалистам Польши и России, всего мира с просьбой поддержать их требования.

Таким образом, по проблеме самоопределения Беларуси не было полного единства.

Метки:

Кликнув по карте изображение можно увеличить

Впервые советская система в Белоруссии была организована в ноябре 1917 г., когда в Минске собрался Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов Западной области и фронта, выделивший из своего состава местный Совет Народных Комиссаров. Однако, деятельность его не была продолжительной: 25/II 1918 г. Минск был занят германскими оккупационными войсками, захватившими большую часть Белоруссии (до Днепра). Германская оккупация ликвидирована ноябрьской революцией в Германии (1918 г.). В Белоруссии быстро сконструировалось Временное Рабоче-Крестьянское Правительство, которое в своем манифесте от 1/I 1919 г. провозгласило Белоруссию самостоятельной Советской Социалистической Республикой. 3/II 1918 г. созван был в Минске первый Всебелорусский Съезд Советов, которому Временное Рабоче-Крестьянское Правительство и передало свои полномочия. Этот Съезд определил Конституцию Республики и в своей декларации установил формы связи между БССР и РСФСР, как между независимыми советскими республиками. Этим же Съездом принято решение о необходимости объединения Советской Белоруссии с Советской Литвой и о вхождении объединенной Литовско-Белорусской ССР в состав Российской Советской Федерации. Вскоре после этого собрался Съезд Советов Литвы, принявший аналогичное постановление, после чего Исполнительным Комитетом Литвы и Белоруссии были избраны общие Президиум и Совет Народных Комиссаров. Начавшееся было мирное строительство оказалось, однако, весной 1919 г. вновь нарушенным войной с Польшей. Вскоре почти вся территория ССР Литвы и Белоруссии снова оказалась оккупированной. По рижскому договору 1921 г. вся Западная Белоруссия была отторгнута, и БССР, вновь провозглашенная 1/VIII 1920 г., осталась в составе 6 неполных уездов бывшей Минской губернии под временным управлением Военно-Революционного Комитета. Лишь после II Всебелорусского Съезда Советов (декабрь 1920 г.) началось мирное советское и хозяйственное строительство Республики.

Территория . С переходом к углубленному социалистическому строительству, перед Союзом ССР встала задача экономического укрепления братских республик. Однако, осуществление этой задачи в отношении БССР осложнялось тем, что часть территории последней аннексирована. Для укрепления БССР к ней были присоединены соседние территории губерний РСФСР (Витебской, Гомельской, Смоленской), составляющих с ней одно целое как по национальному составу населения, так и по структуре хозяйства (постановление ВЦИК от 4/II 1921 г. и от 7/IV 1924 г.). В этих границах территория Белоруссии составила 110 тыс. кв. км. 6/XII 1926 г. к БССР вновь были присоединены Речицкий и Гомельский уезды Гомельской губ., в результате чего современная территория БССР составляет 126,8 тыс. кв. км. В настоящее время граница БССР на западе соприкасается на протяжении 70 км с Латвией и 670 км с Польшей; на северо-востоке БССР граничит с Ленинградской областью РСФСР и на востоке - Смоленской губ.; южная граница идет с УССР. Укрупнение, создав значительную пестроту административного состава, поставило перед Белоруссией вопрос о ее внутреннем районировании, которое и было осуществлено летом 1924 г. В дальнейшем, вследствие присоединения частей, районирование изменилось, и в настоящее время БССР делится на 8 округов (Бобруйский, Витебский, Минский, Могилевский, Мозырский, Оршанский, Полоцкий и Гомельский), 104 района и 1.713 сельсоветов. В среднем на каждый округ приходятся 15,8 тыс. кв. км, на район - 1,2 тыс. кв. км, на сельсовет - 74 кв. км территории.

3анимая наиболее западное положение в СССР, Белоруссия обладает наименее континентальным климатом. Средняя годовая температура здесь равна +6°, средняя температура января ‑6,5°, а июля +18,5°; таким образом, зима здесь не слишком сурова, лето не очень жарко. Морозный период продолжается 130‑140 дней.

Близость Балтийского моря и еще в большей степени Атлантического океана сказывается также и на количестве атмосферных осадков, которых в среднем выпадает около 550 мм за год. При тяжелых почвах, характерных для некоторых районов Белоруссии, обилие осадков местами вредно влияет на произрастание хлебов.

В отношении рельефа БССР представляет собой равнину наиболее всхолмленную на северо-западе - в Витебском, Борисовском и Минском округах. На юго-востоке поверхность постепенно понижается, переходя в болотистую низменность Полесья. В среднем БССР поднята на 160‑180 метров над уровнем моря с колебанием от 100‑150 метров (низины) до 200‑250 метров (Лысая Гора - к северу от Минска - 343 метра). Белоруссия богата реками. Все они принадлежат к системам Черного и Балтийского морей. К первой принадлежит Днепр с притоками: Друть, Березина, Припять, Сож и др.; ко второй - Неман и Западная Двина с притоками: Полота, Дрисса и др. Реки Белоруссии, как равнинные, имеют весьма медленное течение, чем обусловливается болотистость долин многих из них (Березина, Припять). Другие реки, как Западная Двина, протекая по поверхности моренного характера, имеют весьма неустойчивый фарватер, часто пересекаемый грядами валунов, образующими пороги. Это препятствует развитию судоходства даже на более мощных реках (Кобелякские пороги на Днепре). Но вместе с тем, близость истоков рек разных систем может быть использована для соединения их каналами (Березинский канал, соединяющий системы Днепра и Двины). Как геологические, так и климатические условия содействуют образованию озер моренного и полесского типа (первые - на севере, вторые - на юге), иногда весьма значительных по своим размерам (Освея - 57 кв. км), Что касается южных полесских озер, то они почти всегда окружены болотными, зачастую совершенно непроходимыми, пространствами (оз. Князь в Мозырском округе). До 10% всей поверхности БССР занято болотами, из которых многие богаты залежами вполне доброкачественного торфа. Обилие влаги и умеренная температура создают благоприятные условия для развития лесной и травянистой растительности.

Господствующими почвами Белоруссии являются подзолистые-суглинистые, супесчаные, песчаные, которые требуют интенсивной обработки и усиленного удобрения.

Равным образом Белоруссия бедна и полезными ископаемыми. К числу их можно отнести глины (преимущественно красные), известняк и недавно открытые около городов Климовичи и Мстиславль фосфориты. Встречающаяся в болотах руда до сих пор почти не разрабатывается. Кроме того, встречается уголь (главным образом бурый), немало минеральных (серно-железистых) источников, до сих пор не подвергавшихся эксплуатации.

Население БССР по переписи 1926 г. составляет 4.983,9 тыс. чел. Плотность населения - 39,3 чел. на 1 кв. км при плотности населения европейской части РСФСР в 19,3 чел. Из союзных советских республик только УССР имеет большую, чем БССР, плотность населения (63,6). Поселения БССР по типам разбиваются следующим образом: городов - 25, поселений городского типа (местечек) - 63, сельских - 26.356. Городское население вместе с местечковым составляет 848,5 тыс. чел. или 17% всего населения Республики, сельское - 4.135,4 тыс. чел. По национальному составу население Белоруссии делятся на следующие основные народности.

Национальный состав БССР

(В %% ко всему населению)

Таким образом, среди городского населения нет народности, за которой было бы абсолютное большинство, относительное же - принадлежит евреям; среди сельского населения подавляющее большинство за белоруссами. Из всех 4.739 тыс. белоруссов, живущих в БССР, 4.017 тыс. (85%) находятся в БССР.

Города Белоруссии в течение двух последних столетий росли весьма медленно, за исключением крупнейших из них, оказавшихся крупными железнодорожными центрами и приобревших промышленный характер при весьма заметном развитии торговли. Прочие оставались мелкими городскими поседениями. Городское благоустройство в сущности отсутствует. Канализации нет, водопровод имеется почтя только в бывших губернских городах. Электрические установки примитивны. Ряд городов разрушен во время войны. Ремонтные работы не производились, так что, при возрастающем числе населения, жилищный кризис в БССР принял довольно острые формы.

В хозяйственной жизни Белоруссии значительную роль играли так называемые “местечки”, которые служили как бы связующим звеном между городом и деревней. На местечковых рынках крестьянство реализовало продукцию своего хозяйства и закупало там же необходимые ему промышленные товары. Одновременно местечки являлись крупными пунктами сосредоточения кустарно-ремесленного производства, связанного, главным образом, с удовлетворением потребностей сельского населения.

По данным переписи 1923 г. по прежней (до укрупнения) территории БССР, охватывавшей 46 местечек типа городских поселений, общее количество населения этих местечек равнялось 91.137 чел. По национальному составу население указанных 46 местечек распределялось так: евреев - 45,3%, белоруссов - 44,4% русских - 7%, прочих - 3,3%. В местечках Борисовского уезда евреи составляют 50%, Червенского уезда - 51% и Бобруйского уезда - 61%. Чрезвычайно велик процент несамодеятельного еврейского населения, между тем как среди белоруссов и прочих национальностей этот процент значительно ниже. Процент незанятого трудоспособного населения для евреев - 54%, белоруссов - 27%, прочих - 16%. Это объясняется упадком торгового посредничества, имевшего огромное значение в экономике местечек, а также и падением кустарной промышленности.

Благодаря ограничению свободы передвижения еврейского населения знаменитой “чертой оседлости”, последнее вынуждено было расселяться в густо населенных пунктах этой “черты” и заниматься там частью ремеслом, но главным образом торговлей. Роль торгового посредника, которую выполняли местечки, в результате активной политики по вытеснению частного капитала, перешла к кооперации, успешно боровшейся с местечковой торговлей.

В последнее время правительством при содействия общественных организаций развивается наделение трудовых слоев еврейского населения землей в Крыму, на Украине, Северном Кавказе и в Дальневосточном Крае. Эта мера распространяется и на евреев Белоруссии, что несколько облегчает положение местечкового населения, но это еще не может разрешать всей проблемы местечковой безработицы. Только дальнейший рост экономической жизни страны, развитие промышленности и поднятие ремесла постепенно могут ликвидировать это тяжелое наследие прошлого.

Сельское хозяйство . Несмотря на бедность почв и другие не вполне благоприятные для земледелия условия, Белоруссия относится к типичным сельскохозяйственным странам; фабрично-заводская промышленность, которая представлена здесь только средними в мелкими по своим размерам предприятиями, теснейшим образом связана с сельским и лесным хозяйством. Возникла она здесь довольно поздно и к моменту революции далеко еще не успела вытеснить значительные кадры ремесленников и кустарей. Ремесленники черпались, главным образом, из среды ограниченного “чертой оседлости” еврейства, которое занималось также и торговлей, составляя основную часть населения многочисленных торговых местечек, в большинстве случаев незначительного масштаба. Кроме того, положение Белоруссии, расположенной на путях, ведущих на запад, содействовало развитию внешней торговли, которая в свою очередь оказывала влияние на направление основных отраслей хозяйства края (усиленное развитие животноводства, эксплуатация лесов и проч.). Этот основной характер экономики страны сохранился и в послереволюционный период, хотя политические взаимоотношения изменили в значительной степени прежние линии экономического тяготения.

По характеру и по направлению сельского хозяйства Белоруссию можно разделить на четыре района: Полесье, Минщина, Могилевщина и Витебщина.

Полесье отличается сравнительно большим земельным простором. Земледелие здесь имеет экстенсивный характер. Обилие болот и лесных участков, обусловившее характерную для этого района разбросанность крестьянских угодий и отдаленность отдельных участков от усадьбы, не могло здесь стимулировать развития интенсивных форм хозяйства. Наличие в больших размерах естественных кормов для скота создавало особенно благоприятные условия для развития животноводства. Полное отсутствие больших городов в Полесье и слабая связь с городами других районов способствовали укреплению экстенсивных форм животноводства (вывоз живого рогатого скота). Животноводство дает здесь 58% продукции сельского хозяйства, тогда как полеводство даст только 30% его, причем последнее также носит экстенсивный характер. Удельный вес технических культур (лен, пенька и картофель) здесь невелик. Большой вес имеет в яровом клину гречиха. В Полесье развито также пчеловодство.

Минщина расположена к северу от Полесья. Лесов в этом районе встречается мало. Почва здесь лучше, чем в Полесье. Сельское хозяйство Минщины носит по преимуществу интенсивный характер. В районе находится много крупных городов, вследствие чего развито здесь садоводство и огородничество, дающее 29% всей продукции крестьянского хозяйства) идущей на рынок. Животноводство Минщины также имеет интенсивный характер, со значительным развитием свиноводства. Значительно развиты культура картофеля и посевы трав. Сельское хозяйство Минщины дает высокую товарность.

Следующий район, близко примыкающий к Минщине, это - Могилевщина с высоко развитым хозяйством. Здесь животноводство и полеводство одинаково развиты; точно так же развито и промышленное садоводство. Среди продуктов, отчуждаемых на рынок, садоводство района играет крупную роль. В полеводстве Могилевщины значительный вес уже получает культура льна и отчасти пеньки. В животноводстве же наиболее значительную роль играет крупный рогатый скот. Район отличается большой перенаселенностью. Крестьянское хозяйство здесь очень мелкое.

Наконец, четвертый район - Витебщина. Это район уже по преимуществу льноводный. Наряду с льноводством здесь распространено травосеяние. Товарность льноводства очень высокая. Однако, рыночность остальных отраслей крестьянского хозяйства здесь не велика. Животноводство носит интенсивный характер. Культура картофеля в Витебщине имеет очень незначительное развитие.

Вновь присоединенная к Белоруссии часть бывш. Гомельской губ. по строению своего хозяйства является промежуточной между Минским и Могилевским районами, к первому из которых она примыкает по своему скотоводству, а ко второму - по развитию технических культур.

Белоруссия характеризуется значительным аграрным перенаселением: на 100 га удобной земли (без леса), сельского населения приходятся 58 чел., т. е. почти столько же, сколько в таких районах, как Центрально-Черноземная область (63 чел. На 100 га удобной земли) или УССР (тоже - 63 чел.). Вследствие этого дореволюционный период характеризовался в теперешней Белоруссии интенсивным ростом площади сельскохозяйственных угодий за счет лесной площади и неудобных земель: с 1887 по 1917 гг. доля пашни в общей площади земель возросла с 27,2% до 33,3%, сенокосов - с 8,7% до 15,1%, в то же время доля лесной площади уменьшилась с 40,1% до 31,9% и неудобных земель с 17,8% до 10,8%.

После революции процесс обращения одних угодий в другие еще более усилился. Так, за годы гражданской войны особенно значительно сократилась лесная площадь, но наряду с этим, благодаря мелиоративным работам, расширился фонд удобных земель. За 1923/24 г. осушено 3,3 тыс. га, а за 1924/25 г. - 13,6 тыс. га. Правительство Республики поставило себе задачей в течение ближайших 15 лет произвести полную осушку 1.840 тыс. га болот и заболоченных пространств.

До революции 1917 г. земли сельскохозяйственного значения, не считая лесов, находились в эксплуатации следующих категорий землепользователей: хозяйства трудового типа - 76,0% всей площади, крупные земельные собственники - 22,7%, государственные, церковные и общественные организации - 1,3%. В результате аграрной революции почти все земли перешли в трудовое пользование крестьянства и только 2,7% удобных с.‑х. земель осталось в руках государства, а общий размер крестьянского землепользования увеличился на 28% и составил 6,4 млн. га вместо 5 млн. га в 1917 г.

Тем не менее, средняя обеспеченность землей одного крестьянского двора осталась почти без изменений: до 1917 г. на крестьянский двор приходилось в среднем 8,7 га, в 1925 г. - 9,5 га. Объясняется это большим послереволюционным ростом числа хозяйств (увеличение на 100 тыс.); по расчету на душу в 1927 г. приходилось 1,7 га земель с.‑х. пользования.

Увеличение крестьянского землепользования по районам не было равномерно, вследствие чего сохранилось много малоземельных хозяйств. В последнее время они стали донаделяться за счет вновь изыскиваемых земельных фондов.

Среди крестьянских хозяйств преобладающей формой землепользования, как и в остальных частях Союза, является чересполосная (69,1%). Но в то же время здесь значительно распространены отруба и хутора. Среди земель трудового пользования на долю отрубов в 1927 г. приходится 1,1% и хуторов - 21,4%, при чем тенденция к дальнейшему образованию хуторов весьма определенно проявляется при работах по землеустройству.

Эксплуатация сельскохозяйственной площади, весьма ослабевшая во время империалистической и гражданской войн, начиная с 1922 г., все время усиливается - к 1926 г. довоенные размеры посевной площади были уже превзойдены более, чем на 20% и достигли 3.455 тыс. га. Такого роста нет ни в каком другом районе СССР.

До настоящего времени белорусское сельское хозяйство остается преимущественно зерновым, хотя тенденция к развитию интенсивных культур здесь весьма значительна.

Изменение состава посевных площадей в БССР за 1924‑26 гг. по сравнению со всей РСФСР и с потребляющей его полосой дано в следующей таблице (в % % к итогу):

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Как видно, доли посевной площади под зерновыми культурами в БССР с каждым годом падает, за счет посевов ржи. Доля картофеля за указанные годы значительно выросла (с 10,8% до 12,5%); точно так же выросла доля технических культур (с 3,3% до 4,5%) и, особенно, - сеянных трав (с 6,6% до 8,8%), Этот рост доли технических культур, сеянных трав и картофеля за счет зерновых указывает на значительный рост интенсификации сельского хозяйства.

Сравнивая процесс интенсификации по РСФСР и по потребляющей ее полосе (как наиболее близкой к Белоруссии по характеру и направлению сельского хозяйства) с БССР, надо отметить, что в последней этот процесс интенсификации идет несколько быстрее.

Несмотря на преимущественно зерновой характер посевов и значительный абсолютный их рост, БССР остается все же потребляющим районом, ввозящим хлеб, преимущественно пшеницу. Если в 1924 г. ввоз и вывоз почти уравновешивались, то дефицит в 1925/26 г. благодаря пониженному урожаю составил около 177 тыс. тонн, а в 1926/27 г. - даже 267 тыс. тонн.

Переходя к другим отраслям сельского хозяйства, следует остановиться на луговодстве и отметить, что оно, хотя и отстает в своем росте от полеводства, но в 1926/27 г. его продукция уже достигла довоенного уровня. Луговодство в БССР носит до настоящего времени довольно примитивный характер. Вся деятельность в этом отношении сводится к уборке урожая с естественных лугов. Культурно-технические работы по улучшению лугов начали развиваться лишь в 1924/25 г. под воздействием государственных культуртехников. Благодаря этой работе повышается качество лугов и их урожайность. Но все-таки в настоящее время урожайность лугов крайне низка: средний сбор сена с 1 га заливного луга равен 2 тоннам, суходольного - 1,3 тонны, болотного и лесного - 1,2 тонны. В среднем по БССР сбор сена с естественных лугов равен 2,2 млн. тонн в год.

Значительное количество естественных лугов в БССР способствовало развитию животноводства, которое в общей продукции сельского хозяйства, как и в соседних районах - Западном, Северо-Западном и Центрально-Промышленном, играет крупную роль. Доля животноводства в общей продукции сельского хозяйства БССР в червонном выражении в последние три года колеблется от 32 до 28%. Абсолютные размеры продукции сельского хозяйства за эти годы, по исчислениям Госплана БССР, выразились в следующих величинах (в млн. руб.).

В довоенное время особенно быстро развивалось товарное животноводство (крупный рогатый скот и свиньи). В результате военных действий, к 1920/21 г. количество скота значительно сократилось. Восстановление стада начинается с 1922 г. и в 1925/26 г. по видам скота уже имеется значительное превышение довоенных размеров.

Динамика поголовья скота по БССР за последние годы видна из следующей таблицы.

Количество скота (в тыс.) по БССР

|

в %% к пред. году |

|||||

|

в т. ч. рабочие |

|||||

|

2. Круп. рогат. Скот |

|||||

|

в т. ч. волы |

|||||

|

в т. ч. коровы дойные |

|||||

|

6. Всего рабочего скота в переводе на лошадь |

|||||

|

7. Всего скота в переводе на крупный |

|||||

Динамика поголовья скота также указывает на определенный процесс интенсификации в животноводстве. Наибольшие коэффициенты роста дала группа продуктивного скота, в частности коровы дойные и свиньи. В итоге крупный рогатый скот дает за эти годы достаточно заметные коэффициенты роста - 11,8% и 1,6%. Рост числа коров в 1926/27 г., значительно превышающий темп роста всего рогатого окота, получился вследствие резкого увеличения числа нетелей и телят в 1925/26 г.; количество же их в 1926/27 г. дает высокие коэффициенты понижения вследствие значительного убоя (неурожай кормов). Поголовье лошадей, особенно рабочих, отстает от общего темпа роста стада.

Вследствие экспортных затруднений весьма развитое здесь в довоенное время птицеводство, главным образом, разведение гусей, также упало и восстанавливается медленно, приобретая преимущественно потребительский характер.

Значительной отраслью Белоруссии является рыболовство, развитое как на многочисленных реках и озерах Республики, так и на имеющихся около 200 искусственных рыбных прудах, из которых 127 имеют промысловое значение. Ловятся: лещ, судак, щука, окунь, плотва, уклея, линь, карась, сом, налим и др. Наибольшее распространение имеет щука. Результат промыслового улова 1924/25 г. отделился в 819 тонн, стоимостью в 300 тыс. рублей. Общий же улов, исчисленный по нормам потребления, составил 9.500 тонн на сумму 2.345 тыс. рублей. Правильное рыболовное хозяйство живо только с 1923 г. Искусственно разводятся наиболее рентабельные породы.

Общая площадь лесного фонда Белоруссии исчисляется для 1926 г. в 3.890 тыс. га. Площадь собственно под лесными насаждениями составляет 3.189 тыс. га. Площадь лесов государственного назначения определяется в 2.701 тыс. га, а местного значения - в 488 тыс. га. Лесистость Белоруссии в 1926 г. составляет 25% с колебаниями по районах от 18,3% до 34,9%. В среднем на одного сельского жителя приходится 0,8 га лесной площади. До настоящего времени лесоустройством охвачены не все лесные дачи. Окончательное завершение лесоустройства предположено к 1930 г.; к этому времени тоже намечено проведение большого числа лесокультурных работ в необлесенных площадях. Количество древесины, отпускаемое ежегодно управлением лесами, оценивается около 24 млн. руб. За 1924/25 г. к вырубке отведена была площадь и 19,3 тыс. га с запасом древесины в 4.584,5 тыс. куб. метров, из которых хвойные породы дали 2.608,9 тыс. кубов,. дубовые в ясеневые - 147,6 кубов, ольха - 406,9 тыс. кубов и прочие лиственные - 1.426,8 тыс. куб. метров.

Ласа, эксплуатируемые с промышленной целью, территориально расположены следующим образом: в Мозырском и Бобруйском округах - дубовые и сосновые породы, а в Полоцком и Оршанском округах - ель и сосна.

Экспорт леса за пределы Белоруссии достиг, в 1924/25 г. 518 тыс. куб. метров дров в 577 (из них за границу - 91) тыс. куб. метров лесных материалов, а в 1926/27 г. - 803 тыс. куб. метров дров и 580 (в том числе за границу - 74) тыс. куб. метров деловой древесины. На заграничные рынки (главным образом, через Латвию) идут фанера, кряжи дубовые, фанерные и ванчесы, мемельская клепка и сосновые породы. На союзный рынок древесина вдет в самом разнообразном виде: доски, фанера, дрова, сосновые колоды, дуб и проч. Основным потребителем вывозимой на Белоруссия древесной массы поглощающим 60% ее, является Украина. Западный район поглощает 15% вывоза, Крым - 10% и Московско-Промышленный район - 4%.

Сейчас наблюдается снижение продукции лесного хозяйства, что объясняется с одной стороны, усиленной вырубкой в 1925/26 г. вследствие благоприятной конъюнктуры и наличием отвода лесов пользования в этом году, а с другой - исчерпанием запасов во многих дачах.

В ряду других отраслей сельского хозяйства лесоводство пострадало в результате войны. Значительно сократилась площадь лесов и резко упал подесятинный доход казенных дач. Правда, расстройство лесного хозяйства началось в Белоруссии еще задолго до войны, так как большая часть лесов находилась в руках частных владельцев и хищнически ими истреблялась. Лишь национализация лесов при советской власти, вследствие которой 2.701 тыс. га были отнесены к лесам государственного значения, положила начало правильному и рациональному ведению лесного хозяйства.

Промышленность . Внеземледельческие промыслы сельского населения в БССР развиты сравнительно незначительно. Они сводятся к кустарным занятиям и лесным заготовкам по сплаву. Наиболее значительна группа кустарей и сапожников (10 тыс. чел.).

По данный обследования ЦСУ 1925 г. в пределах современной БССР всего насчитывается в деревне 46,6 тыс. человек, занятых в мелкой и кустарно-ремесленной промышленности. Насколько эта кустарная промышленность здесь примитивна, видно из следующих цифр: из общего числа 28,8 тыс. обследованных кустарных заведений, со специальным помещением насчитывается только 9,3 тыс. заведений, а с механическим двигателем - 2,5 тыс. С наемной рабочей силой насчитано только 1,8 тыс. заведений, в которых занято 3,2 тыс. чел. наемного персонала.

Промышленность Белоруссии, как было указано выше, теснейшим образом связана с сельским и лесным хозяйством. Сырье перерабатывается почти исключительно местное, которому обязаны своим происхождением все развитые здесь отрасли промышленности. В довоенное время из общей суммы продукции народного хозяйства современной БССР на долю цензовой промышленности приходилось около ⅟₁₀. Примерно, тот же коэффициент мы имеем и за 1925/26 г. и несколько больший за 1926/27 г.

Доля продукции всей промышленности (цензовой и мелкой и кустарно-ремесленной) выше: она составляет в довоенных ценах для 1925/26‑1926/27 гг. 15‑17% всей продукции народного хозяйства и 22% в червонных ценах.

Годы войны на промышленности также отозвались тяжело. Кроме общего экономического упадка, имели место не только эвакуация оборудования многих фабрик и заводов, но нередко и физическое их уничтожение. Для восстановления разрушенного требовались чрезвычайные усилия.

Еще в 1924/25 г. цензовая промышленность дала только 59% довоенной продукции, но уже в 1925/26 г. она почти достигла довоенной величины, а в 1926/27 г. превышает довоенные размеры примерно на 10%. В современных ценах продукция всей промышленности составила в 1926/27 г. 172,2 млн. руб., из которых на долю цензовой приходилось 128,9 млн. руб. (75%). По сравнению с 1925/26 г. продукция цензовой промышленности дала рост на 8,4%. Число рабочих возросло с 28,9 тыс. чел в 1925/26 г. до 31,5 тыс. чел. в 1926/27 г. Наиболее крупной отраслью цензовой промышленности по валовой продукции является деревообрабатывающая, которая составляет 23,2% продукции цензовой промышленности; за ней следуют пищевкусовая - 22,2%, бумажная - 10,9%, производство одежды и туалета - 7,3%, кожевенная - 4,7%, химическая - 4,5%, льнообрабатывающая - 3,7% и др.

В процессе восстановления промышленности, на ряду с общим ростом всей промышленной продукции, особенно развились некоторые отрасли как благодаря переоборудованию, так и вследствие реорганизация ряда промышленных предприятий, при значительном отставании других; кожевенная увеличилась в 1925/26 г. в 4,5 раза против 1913 г., полиграфическая - в 6,5 раза, другие же отрясли не достигли еще довоенных размеров, так, химическая дала только 17% от 1913 г. силикатная - 61%, бумажная - 74%, деревообрабатывающая и текстильная - 84%.

Преобладающая часть цензовой промышленности принадлежит обобществленному сектору: государственной (96%) и кооперативной (1,9%). Частный капитал дает только 2% всей продукции, составляя более или менее крупную величину только а 3 отраслях: кожевенной, пищевкусовой и керамической.

Параллельно ходу восстановительного процесса росла и месячная зарплата промышленных рабочих в цензовой промышленности: с 41 руб. 6О коп. в 1924/25 г. до 48 руб. 10 коп. в 1925/26 г. и 53 руб. 80 коп. в 1926/27 г.

В целом в отношении зарплаты довоенные рамки уже сейчас превзойдены почти во всех отраслях; дальнейший рост ее находится в теснейшей зависимости от роста производства.

Работая, как было указано выше, почти исключительно на лестном сырье, Белоруссия ряд продуктов своего производства выбрасывает не только на общесоюзный рынок (дрожжи, стекло, спички, обои), но и на внешний (щетина, фанера).

Исчерпав до конца наличные средства производства, белорусская промышленность поставила перед собой на ближайший период задачу нового строительства. Капитальные вложения в промышленность за 1924/25 г. составили 3,7 млн. руб., за 1925/26 г. - 8,6 млн. руб. и за 1926/27 г. - около 15 млн. руб.

Цензовая промышленность в зависимости от ряда условий (важность или сложность того или другого заведения, его размеры и проч.), подразделяется на подчиненную ВСНХ Белоруссии, которая дает около ⅔ продукции всей цензовой промышленности, и на местную.

Местная промышленность (окружных и районных исполкомов) сильно отстала в своем развитии, эксплуатируется преимущественно путем сдачи предприятий в аренду и обслуживает исключительно местные нужды.

Кустарные промыслы в городах и местечках играют довольно значительную роль. Наиболее развиты портняжное, сапожное, кузнечное и слесарное производства.

Слабая индустриализация страны, разбросанность промышленных предприятий на сравнительно обширной территории, небольшие размеры самих предприятий обусловливали и размеры электростроительства в прошлом. Возведение электрических станций имело место лишь в городах с целью удовлетворения потребительских нужд населения. В силу этого электроустановки имели весьма незначительную мощность: в губернских городах до 350‑500 квт, а в мелких - даже до 40‑50 квт. С развитием промышленности слабость городских установок повлекла строительство также мелких станций на каждом предприятии, что приводило к несоразмерно высокой стоимости электроэнергии. Старые установки не в состоянии удовлетворить потребностей самих городов в освещении.

В целях упорядочения электроснабжения и более полного удовлетворения нужд городов и промышленности в электроэнергии в 1926/27 г. было приступлено к переоборудованию местных городских электростанций и дооборудованию их (Минск, Гомель, Слуцк и Полоцк). На ближайшие годы проектируется постройка районной Осиновской электростанции. В 1926/27 г. произведен ряд подготовительных работ, как то: устройство подъездных путей, сооружение жилищ для рабочих и служащих, выбор места и типа подстанций в местах потребления энергии, производство ряда изыскательных работ, производство некоторых заказов на основное оборудование и т. д. В 1927/28 г. будет приступлено к выполнению основных работ по сооружению главного здания и др. с целью установки 2 турбогенераторов и линии передачи. Пуск станции в работу предположен в начале 1929/30 г.

Торговля . Белоруссия, как уже указывалось, в довоенное время, благодаря ее положению между Центрально-Промышленной областью и Польшей, имела важное транзитное значение. В результате войны Белоруссия утратила прежние торговые связи, и в настоящее время ее товарооборот определяется лишь емкостью ее внутреннего сельского и городского рынка, а также собственным промышленным производством.

Торговый аппарат, быстро восстановившись после периода военного коммунизма, продолжает расширяться и до настоящего времени. Растет число торговых заведений, растут и их обороты. При этом частная торговля постепенно все больше вытесняется государственным и, особенно, кооперативным аппаратом.

Кооперация . К началу 1926/27 г. в БССР было 687 потребительских обществ; торговая розничная сеть кооперации с 1.852 единиц (из них - 1.523 сельских) в 1924/25 г. возрастает до 2.115 (в том числе 1.700 сельских) в 1926/27 г. Число пайщиков увеличилось с 190,4 тыс. в 1924/25 г. до 356,0 тыс. в 1926/27 г. в деревне и с 62,3 тыс. до 95,3 тыс. в городе, в соответствии с чем и увеличилась доля кооперированных крестьянских хозяйств - с 21,7% в 1924/25 г. до 40,7% в 1926/27 г., и самодеятельного городского населения - с 61,9% до 63,3%. На основе сельскохозяйственного кредита в БССР быстро развилась и сельскохозяйственная кооперация; быстро выросло число кооперативов и еще сильнее - число объединенных ими пайщиков.

С 1925 г. к этим видам присоединилась кустарно-промысловая, инвалидная и жилищно-строительная кооперация. Кустарно-промысловых артелей к началу 1026/27 г. было 305 с 2,5 тыс. членов. Достаточному укреплению кооперации, однако, несколько препятствует отсутствие у населения кооперативных навыков.

Пути сообщения . Географическое положение Белоруссии, влиявшее на ее торговлю, обусловило в дореволюционное время и направление ее путей сообщения. Направление основных жел.‑дор. магистралей шло с востока на запад. В результате войны БССР, очутившись у западной границы СССР, имеет железнодорожную сеть, обрывающуюся тупиками, без собственных естественных выходов на запад. Вследствие этого мощные когда-то по грузообороту дороги, как бывшая Либаво-Роменская (ныне Западная), перешли в разряд второстепенных и третьестепенных. Только более широкое развитие торговых сношений с нашими соседями позволит преодолеть это неблагоприятное положение.

Железнодорожная сеть БССР имеет протяжение в 2.120 км. В среднем один км жел.‑дор. путей приходится на 60 кв. км территории.

Что касается работы железных дорог Белоруссии, то только в отношении местных грузов она восстановлена полностью.

Водные пути сообщения имеют преимущественное направление с севера на юг (система р. Днепра), и лишь северная часть Республики, прилегающая к р. Западной Двине, имеет пути на запад. Правильное пароходное сообщение поддерживается по р. р. Западной Двине, Березине, Припяти и Днепру. Грузооборот, нарушенный войной, продолжает оставаться довольно слабым (за исключением сплава леса).

Общее протяжение гужевых дорог - около 100 тыс. км, в том числе шоссе - 987 км и грунтовых государственного значения - 3.419 км.

Профсоюзы . Характер экономики БССР (превалирование сельского хозяйства над промышленностью) отражается на составе профессиональных союзов и на количестве организованного в профсоюзы населения.

В то время, как по СССР число членов профсоюзов составляет около 7% общего количества населения, по БССР этот коэффициент опускается до 4,5%. Всего на 1/VII 1927 г. состояло 224,3 тыс. членов профсоюзов, которые по отдельным союзам распределяются далеко не так, как в общем итоге по СССР. Среди индустриальных союзов в БССР преобладают строители, деревообделочники и кожевники. Не индустриальные (совторголужащие, медикосантруд, рабис и рабпрос) составляют 29,5% против 26% по СССР. Значительный процент составляют также работники сельского хозяйства - 15,7% по БССР против 11,4% по СССР.

Белоруссы составляют 65,1% всей массы членов профсоюзов, евреи - 28,4%. Первые заняты преимущественно в сельском хозяйстве, евреи - в промышленности.

Народное просвещение . Основной вопрос в деле культурного строительства - ликвидация неграмотности. В БССР на 1.000 чел. всего населения грамотных - 407 чел., причем среди городского населения - 664 и среди сельского - 354. Школы, несмотря на рост их числа, охватывают только 68% детей в возрасте от 8 до 11 лет, при чем в городах этот процент поднимается до 92%, а в селах опускается до 66%. Грамотность лиц, призываемых в Красную Арию в 1924 г., составляла 84,2%, в 1925 г. - 91,8%. Как введение всеобщего обучения, так и ликвидацию неграмотности намечено провести примерно в 7‑8‑летний срок. По сравнению с другими основными народностями союзных республик европейской части СССР грамотность белоруссов значительно ниже - 373 чел. На 1.000 чел. всего населения (в том числе 520 чел. среди мужчин и 231 чел. среди женщин), в то время как грамотность украинцев - 413 чел., а русских - 451 чел.; грамотность евреев значительно выше, чем белоруссов - 723 чел. на 1.000 чел. всего населения. Школьная сеть в БССР в 1926/27 г. состояла из следующих учебных заведений: школ семилеток - 294, I ступени - 4.900, II ступени и девятилеток - 26; всех учащихся в школах социального воспитания - 473,3 тыс. чел. Кроме того, в 1926/27 г. было 3 высших учебных заведения, 4 рабфака, 32 техникума, 30 профшкол и 38 прочих школ профессионально-технического образования; учащихся в школах профобра - 17,0 тыс. чел. Сеть политпросвета состояла из 1.750 пунктов по ликвидации неграмотности, 151 курсов для взрослых, 27 совпартшкол, 80 политкурсов и политшкол и 1 коммунистического высшего учебного заведения. Из внешкольных учреждений политпросвета отметим 269 библиотек, 248 клубов, 578 изб-читален. До Октябрьской революции нынешняя Белоруссия не располагала ни одним ВУЗ"ом, в данное же время имеется Белорусский государственный университет в Минске, сельскохозяйственная академия в Горках, ветеринарный институт в Витебске и коммунистический университет в Минске с общим числом студентов в 4.700 чел. Имеется также научно-исследовательский институт белорусской культуры с польским и еврейским отделами.

Народное здравоохранение . Сеть учреждений по здравоохранению БССР в 1925/26 г. была следующая: 196 врачебных участков, из них 94 с больницами на 1.690 коек, 145 самостоятельных фельдшерских пунктов; 37 больниц в городах на 2.900 коек. На 1 больничную койку в среднем по БССР приходится 1.070 чел., на один врачебный участок - 21 тыс. чел. сельского населения; средний радиус действия врачебного участка - 13,0 км. По обеспеченности лечебною сетью БССР мало отличается от соседних районов РСФСР и УССР.

Государственный бюджет Белоруссии в 1925/26 г. составил 43,2 млн. руб. и в 1926/27 г. - 46,3 млн. руб. Дефицит, покрываемый из общесоюзных средств, в 1925/26 г. выразился в 4,5 млн. руб., а бюджет 1926/27 г. сведен с превышением доходной части над расходной в 1,3 млн. руб. Отчисления в местный бюджет растут с 14,5 млн. руб. в 1925/26 г. до 16,4 млн. руб. в 1926/27 г.

Наряду с задачами экономического возрождения Республики стоят и задачи по поднятию культурного уровня всех национальностей, заселяющих БССР. В этом отношении Республика, по полученному от старого строя наследию, является относительно отсталой, и тем больше внимания ее правительству приходится уделять соответственным отраслям. Показателен размер расходов на данную отрасль: за 1925/26 г. по государственному бюджету на долю Наркомпроса приходилось 12,9% (5,9 млн. руб.). Кроме того, часть расходов проходит еще по местному бюджету.

Производительные силы и естественные ресурсы БССР использованы далеко не в полной мере. Именно поэтому правительство БССР в первую очередь ставит мелиоративно-осушительные работы, что резко должно повысить валовую доходность сельского хозяйства.

Сельское и лесное хозяйство располагают богатыми запасами сырья, далеко недостаточно используемыми промышленностью. Постройка и развитие на этой базе новых предприятий имеет под собой твердую почву, особенно, при параллельном развитии электрификации, для которой имеются мощные запасы местного топлива (торф) и водная энергия.

СССР. Белорусская ССР

Белорусская Советская Социалистическая Республика

Белорусская ССР (Белоруссия, БССР) расположена на З. Европейской части СССР. Граничит на З. с Польшей. Площадь 207,6 тыс. км 2 . Население 9371 тыс. чел. (на 1 января 1976). Национальный состав (по переписи 1970, тыс. чел.): белорусы 7290, русские 938, поляки 383, украинцы 191, евреи 148 и др.

Средняя плотность населения 45,1 чел. на 1 км 2 (на 1 января 1976). Столица - г. Минск (1189 тыс. жит. на 1 января 1976). Крупные города (тыс. жит.): Гомель (349), Витебск (279), Могилёв (264), Бобруйск (185), Гродно (176), Брест (162), Барановичи (123), Орша (114), Борисов (102).

Выросло много новых городов: Новополоцк, Светлогорск, Солигорск, Жодино и др. В административно-территориальном отношении республика разделена на 6 областей и 117 районов; имеет 96 городов и 109 посёлков городского типа.

Природа. Поверхность преимущественно равнинная. На С.-З. протягиваются моренные холмисто-грядовые возвышенности (Белорусская гряда, высота до 345 м ). На Ю. - заболоченное Белорусское Полесье. Полезные ископаемые: калийные соли, каменная соль, торф, нефть и др. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от -4 °С на Ю.-З. До -8 °С на С.-В.; июля от 17°С на С. до 19 °С на Ю. Осадков от 500 до 700 мм в год. Главные реки: Днепр (с притоками Припять и Сож), Западная Двина, Неман. В республике около 11 тыс. озёр. Почвы дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболачиваемые, торфяно-болотные. Леса (главным образом хвойные) занимают 1 / 3 территории республики.

Историческая справка. Классовое общество на территории Белоруссии возникло в 1-м тыс. В 9-11 вв. большая часть территории входила в Киевскую Русь, ставшую основой для формирования единой древнерусской народности, из которой позже образовались три восточнославянских народа - русские, украинцы и белорусы. В 12 в. существовали феодальные княжества: Полоцкое, Турово-Пинское и др. С 14 в. территория - в составе Великого княжества Литовского, с 1569 - Речи Посполитой; в конце 18 в. воссоединена с Россией. Крестьянская реформа 1861 ускорила развитие капитализма. В конце 19 в. появились первые социал-демократические кружки. Трудящиеся Белоруссии участвовали в Революции 1905-07, в Февральской Революции 1917 и Октябрьской революции 1917. В 1915 западная часть Белоруссии оккупирована немецкими войсками. В октябре- ноябре 1917 установлена Советская власть. В феврале - ноябре 1918 почти вся Белоруссия была оккупирована германскими войсками. 1 января 1919 образована БССР. В феврале - августе 1919 существовала Литовско-Белорусская ССР. В 1919-20 оккупирована войсками буржуазной Польши. Западная Белоруссия по Рижскому договору 1921 отошла к Польше. В 1922 БССР вошла в состав СССР. В 1939 Западная Белоруссия воссоединилась с БССР. В результате осуществленных под руководством Коммунистической партии индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и культурной революции в республике было построено в основном социалистическое общество. В 1941 БССР была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Белорусский народ поднялся на борьбу с врагом. Действовало 1255 партизанских отрядов и групп (св. 374 тыс. чел.). За годы войны в республике погибло более 2,2 млн. чел. В июле 1944 БССР освобождена советскими войсками. С 1945 БССР член Организации Объединённых Наций.

На 1 января 1976 Коммунистическая партия Белоруссии насчитывала 485 671 членов и 20 558 кандидатов в члены партии; в рядах Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Белоруссии было 1 247 444 члена; в республике 4 022 939 членов профсоюзов.

Белорусский народ вместе со всеми братскими народами СССР в послевоенные десятилетия добился новых успехов в коммунистическом строительстве.

БССР награждена 2 орденами Ленина (1935, 1958), орденом Октябрьской Революции (1968) и орденом Дружбы народов (1972).

Экономика. За годы социалистического строительства Белоруссия стала высокоразвитой индустриально-аграрной республикой. БССР имеет развитые экономические связи со всеми союзными республиками. В 1975 объём продукции промышленности превзошёл уровень 1940 в 21 раз, а уровень 1913 - в 166 раз. Структура промышленности изменилась в сторону увеличения удельного веса отраслей тяжёлой промышленности.

Табл. 1. - Производство важнейших видов промышленной продукции

| Электроэнергия, млрд. квт-ч | 1940 | 1970 | 1975 |

| 0,5 | 15,1 | 26,7 | |

| Нефть (включая газовый конденсат), тыс. т | - | 4234 | 7954 |

| Торф топливный, млн. т | 3,4 | 9,2 | 9,4 |

| Торфяные брикеты и полубрикеты, млн. т | - | 1,9 | 2,3 |

| Сталь, тыс. т | 5 | 196 | 258 |

| Автомобили грузовые, тыс. шт. | - | 29,8 | 35,4 |

| Тракторы (в физических единицах), тыс. шт. | - | 80,3 | 85,9 |

| Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 квт, тыс. квт | 11,8 | 1558 | 1965 |

| Подшипники качения, млн. шт. | - | 101,3 | 128,4 |

| Минеральные удобрения (в условных единицах), тыс. т | 13 | 6120 | 11033 |

| Химические волокна, тыс. т | 2,6 | 64,8 | 151,9 |

| Радиоприёмники и радиолы широковещательные, тыс. шт. | 0,4 | 423,6 | 406 |

| Телевизоры широковещательные, тыс. шт. | - | 634.8 | 497,3 |

| Велосипеды, тыс. шт. | - | 519,7 | 600,4 |

| Мотоциклы, тыс. шт. | - | 152,4 | 187,7 |

| Холодильники, тыс. шт. | - | 216,5 | 557,5 |

| Часы, млн. шт. | - | 2,4 | 3,8 |

| Цемент, тыс. т | 200 | 1929 | 2169 |

| Бумага, тыс. т | 51 | 103 | 178 |

| Древесноволокнистые плиты, млн. м 3 | 0,7 | 16,9 | 29,0 |

| Древесностружечные плиты, тыс. м 2 | - | 102,6 | 256,4 |

| Обувь кожаная, млн. пар | 9,8 | 37,5 | 41,7 |

| Ткани льняные, млн. м | 15,8 | 60,9 | 68,4 |

| Ткани шерстяные, млн. м | 0,3 | 24,8 | 29,0 |

| Ткани хлопчатобумажные, млн. м | 9,1 | 86,1 | 100,5 |

| Верхний трикотаж, млн. шт. | 1,2 | 31,1 | 39,1 |

| Мясо, тыс. т | 60,3 | 427,6 | 586,2 |

О производстве важнейших видов промышленной продукции см. данные в табл. 1.

Крупнейшие электростанции: Лукомльская (2400 Мвт ), Березовская, Василевичская, Смолевичская ГРЭС. Топливная промышленность представлена торфяной (старейшая), нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслями.

В машиностроении в общесоюзном масштабе выделяются станкостроение, тракторостроение, автостроение и радиоэлектроника. В химической промышленности особенно развито калийное производство (Старобинское месторождение). В пищевой промышленности наиболее крупная отрасль - мясомолочная. Из отраслей лёгкой промышленности главная - текстильная (трикотаж, шерстяные ткани, ковры).

Валовая продукция сельского хозяйства в 1975 по сравнению с 1940 увеличилась в 2 раза. На конец 1975 было 830 совхозов и 2070 колхозов. В 1975 в сельском хозяйстве работало 102,5 тыс. тракторов (в физических единицах; 10,4 тыс. в 1940), 29,9 тыс. зерноуборочных комбайнов (1,7 тыс. в 1940), 63,6 тыс. грузовых автомобилей (6,1 тыс. в 1940). Сельскохозяйственные угодья в 1975 составили 9,8 млн. га (47,2% всей территории), в том числе пашня - 6,1 млн. га, сенокосы - 1,7 млн. га и пастбища - 1,8 млн. га. В 1975 площадь осушенных земель достигла 2282,6 тыс. га (23% всех сельскохозяйственных угодий). В валовой продукции сельского хозяйства в 1975 на продукцию земледелия и животноводства соответственно приходилось 47% и 53%.

Данные о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур см. в табл. 2.

Площадь плодово-ягодных насаждений - 166 тыс. га в 1975 (91 тыс. га в 1940). Валовой сбор плодов и ягод - 693 тыс. т (70 тыс. т в 1940). Ведущая отрасль сельского хозяйства - животноводство молочно-мясного направления (см. табл. 3).

О производстве животноводческой продукции см. данные в табл. 4.

Развиваются звероводство (черно-бурые лисицы, норки, нутрии), пчеловодство и прудовое рыбоводство.

Эксплуатационная длина железных дорог 5,46 тыс. км (1975). Протяжённость автодорог 71 тыс. км (1975), в том числе с твёрдым покрытием 33,9 тыс. км. Эксплуатируемых водных путей 3,9 тыс. км (1975). Развит воздушный транспорт. Длина магистральных трубопроводов 2 тыс. км, газопроводов около 1,5 тыс. км.

Жизненный уровень населения республики неуклонно повышается. Национальный доход за 1966-75 увеличился в 2,3 раза. Реальные доходы на душу населения в 1975 по сравнению с 1965 возросли в 1,8 раза. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли (включая общественное питание) вырос с 524 млн. руб. в 1940 до 7431 млн. руб. в 1975, при этом товарооборот на душу населения - более чем в 10 раз. Сумма вкладов в сберегательные кассы в 1975 достигла 3349 млн. руб. (17 млн. руб. в 1940), средний размер вклада - 866 руб. (41 руб. в 1940). На конец 1975 городской жилищный фонд составил 56,7 млн. м 2 общей (полезной) площади. В течение 1971-1975 введено в эксплуатацию за счёт средств государства, колхозов и населения 21,9 млн. м 2 общей (полезной) площади.

Табл. 2. - Посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур

| Вся посевная площадь, тыс. га | 1940 | 1970 | 1975 |

| 5212 | 6047 | 6174 | |

| Зерновые культуры | 3475 | 2505 | 2603 |

| Технические культуры | 313 | 313 | 302 |

| в том числе лён-долгунец | 275 | 261 | 247 |

| Картофель | 929 | 956 | 879 |

| Кормовые культуры | 433 | 2224 | |

| Валовой сбор, тыс. т | 2342 | ||

| Зерновые культуры | 2727 | 4239 | 5121 |

| Льноволокно | 36 | 102 | 113 |

| Картофель | 11879 | 13234 | 12736 |

Табл. 4. - Производство основных продуктов животноводства

Культурное строительство. По переписи 1897 грамотные составляли 32% населения; среди мужчин 43,5%, среди женщин 20,7%. В 1914/15 уч. г. было 7682 общеобразовательных школы, 488,6 тыс. учащихся. Имелось несколько учительских семинарий, технических школ и 3 учительских института. После установления Советской власти была создана новая школа с преподаванием на родном языке

К 1939 грамотность населения поднялась до 80,8%; по переписи 1970 она достигла 99,8%.

В 1975 в постоянных дошкольных учреждениях воспитывалось 373 тыс. детей. В 1975/76 уч. г. в 8,9 тыс. общеобразовательных школ всех видов обучалось 1,8 млн. учащихся, в 176 профессионально-технических учебных заведениях - 116,4 тыс. учащихся (в т. ч. в 82 профессионально-технических учебных заведениях, дающих среднее образование, - 39,4 тыс. учащихся), в 133 средних специальных учебных заведениях - 154,7 тыс. учащихся, в 31 вузе - 159,9 тыс. студентов. Крупнейшие вузы: Белорусский университет, Белорусский политехнический институт, педагогический и медицинский институты.

В 1975 на 1000 чел., занятых в народном хозяйстве, приходилось 715 чел. с высшим и средним (полным или неполным) образованием (в 1939 - 113 чел.). Научный центр республики - АН Белорусской ССР. На 1 января 1976 численность научных работников составляла 31 тыс. чел.

Значительное развитие получила сеть учреждений культуры. Имеются (1975) 14 театров (в т. ч. Белорусский драматический театр им. Якуба Коласа, Белорусский театр им. Янки Купалы, Белорусский театр оперы и балета); работало 6,8 стационарных киноустановок, 6,3 тыс. клубных учреждений.

Крупнейшие библиотеки: Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина (основана в 1922; в 1975 насчитывалось 6496 тыс. экз. книг, брошюр, журналов и др.), фундаментальная библиотека АН БССР им. Я. Коласа (1895 тыс. экз. книг, брошюр, журналов и др.); в 1975 было 7,1 тыс. массовых библиотек (70,8 млн. экз. книг и журналов); 56 музеев.

В 1975 выпущено 2827 названий книг и брошюр (в т. ч. 471 названий на белорусском языке) общим тиражом 34,3 млн. экз. (772 названий тиражом 10 370 тыс. экз. в 1940). Выпускалось 158 журнальных изданий годовым тиражом 37,9 млн. тыс. экз., в том числе 33 издания на белорусском языке годовым тиражом 28,5 млн. экз. (27 изданий годовым тиражом 1100 тыс. экз. в 1940). Выходили (1975) 179 газет годовым тиражом 805 млн. экз. (в т. ч. 129 газет на белорусском языке годовым тиражом 281 млн. экз.). Белорусское телеграфное агентство (БелТа) работает с 1931. Республиканская книжная палата основана в 1922. Первые радиопередачи начались в Минске в 1925, с 1956 работает Минский телецентр. Республиканские радио и телевидение ведут передачи на белорусском и русском языках

В республике в 1975 было 913 больничных учреждений на 107 тыс. коек (514 больниц на 29,6 тыс. коек в 1940); работали 28,3 тыс. врачей и 85,2 тыс. лиц среднего медицинского персонала (5,2 тыс. врачей и 17,9 тыс. лиц среднего медицинского персонала в 1940).

Белорусская ССР. Флаг государственный.

Белорусская ССР. Герб государственный.

Минск. Площадь Победы.

Социалистических Республик. Также БССР на правах страны-основательницы входила в состав ООН. Кроме БССР такой же чести удостоилась и Украинская ССР. Обе - за особые заслуги в разгроме гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.

Предыстория создания Белорусской ССР

Становление государственности Белоруссии еще в советский период прошло сложный путь. В начале двадцатого века правительство РСФСР в решении национального вопроса не рассматривало другие варианты, кроме «областничества». Было предложено полностью ликвидировать бывшее административно-территориальное деление и создать четыре области: Московскую, Западную, Северную и Уральскую. Территории Белоруссии и Украины (бывшие Смоленская, Могилевская, Витебская, Минская, Черниговская, Виленская и Ковенская губернии) по этому плану входили в состав Западной области. Той же позиции придерживались в обкоме Коммунистической партии и Совете народных комиссаров.

Белорусский комиссариат, который был сформирован тридцать первого января 1918 года, во главе с руководителями в лице А. Червякова и Д. Жилуновича считали необходимостью основание отдельной Белорусской советской социалистической республики. Белнацком поддерживали белорусские секции Коммунистической партии, организованные из числа белорусов-беженцев в Саратове, Петрограде, Москве и других городах. Тогда белорусский комиссариат развернул активную работу по развитию национальной культуры и государственности.

В марте 1918-го года (в условиях немецкой оккупации) белорусское правительство объявило о создании БНР - Белорусской Национальной Республики. Суверенитет БНР по решению руководителей Республики распространялся на Могилевщину, отдельные (белорусские) части Минщины, Гродненщины (вместе с городами Гродно и польским Белостоком), Смоленщины, Витебщины, Виленщины, Черниговщины и небольших частей соседних территорий, которые заселены белорусами.

БНР так и не успела стать государством по-настоящему. Правительство не обладало ни собственной конституцией, ни суверенитетом территорий, которые были оккупированы немцами, ни монополией на сбор налогов. Большевики тогда заявили, что БНР - это попытка местной буржуазии «оторвать» Белоруссию от России, а Германия указала, что это противоречит положениям Брестского мира.

Создание Белорусской ССР

До декабря 1918 года правительства не имели определенной позиции по вопросу создания отдельной Белорусской советской социалистической республики. Решение появилось после изменения военно-политической обстановки. Двадцать пятого декабря Иосиф Сталин (тогда - нарком по делам национальностей) в переговорах с Д. Жилуновичем и А. Мясниковым сообщил о решении поддержать создание БССР. Спустя несколько дней была уже точно определена территория Белорусского государства. В БССР вошли Витебская, Смоленская, Минская, Городненская и Могилевская губернии.

Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) была провозглашена первого января 1919 года в Смоленске на шестой конференции партии большевиков. Правда, официальной датой создания БССР считается второе января - в этот день по радио зачитали Манифест правительства. Изначально название было другим - Советская Социалистическая Республика Белоруссия. Через неделю после провозглашения новой Советской Республики правительство переехало из Смоленска в Минск.

Становление БССР

История Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) началась с постоянных изменений - то территориального состава, то правительственных перестановок. К концу января 1919 года независимость БССР от России была признана центральным правительством, была принята Конституция Советской Социалистической Республики Белоруссии, начал работу первый Всебелорусский съезд депутатов. Однако уже 27 февраля Белорусская ССР объединилась с Литовской, образовав Литбел ССР. Это государственное образование тоже продержалось недолго - оно распалось после занятия ее территории польскими войсками.

Восстановление самостоятельности

После освобождения белорусских территорий Красной армией восстанавливается самостоятельность Белорусской ССР. В конце июля 1920 года была опубликована Декларация о независимости. Белорусская Советская Социалистическая Республика стала одной из четырех республик, образовавших СССР.

К 1926 году территория Белорусской ССР увеличилась практически вдвое: Россия передала Белоруссии части Гомельской, Витебской и Смоленской губерний. Ожидалось также возвращение БССР и других этнических территорий, например, части Брянщины и практически всей Смоленщины. После начала репрессий этот вопрос уже не обсуждался.

В 1939 г. Литовской республике была передана часть Виленской области (представители БССР в переговорах и подписании договора не участвовали), затем к Белорусской Советской Социалистической Республике (кратко - БССР) была присоединена Западная Белоруссия, а именно Барановичская, Пинская, Брестская, Белостокская области и часть Вилейской. В послевоенное время в состав Литовской ССР также были переданы белорусские Свенцяны, Девяншики и другие территории.

Государственный флаг БССР

Государственные символы Белорусской ССР несколько раз менялись в ходе становления государственности и вхождения в состав Советского Союза. С 1919 по 1927 год флаг Белорусской ССР представлял собой темно-красное полотнище с желтой надписью «ССРБ» в левом верхнем углу. В 1919 (с февраля по сентябрь), когда БССР ненадолго объединилась с Литовской Республикой, образовав Литбел ССР, флагом было просто красное полотнище без каких-либо надписей или других символов.

С 1927 по 1937 годы флаг БССР практически полностью повторял тот, что был в 1919-1927. То же темно-красное полотнище, но теперь надпись была не «ССРБ», а «БССР», и дополнительно обведена желтой рамкой в форме квадрата. С 1937 по 1951 рамка на флаге исчезла, а над надписью появились советские серп и молот. С 1951 года и до распада Советского Союза флаг практически в точности повторял современный белорусский. Это полотнище, состоящее из двух горизонтальных полос (красной и зеленой в соотношении два к одному). У древка вертикальной полосой расположен национальный орнамент. На красной полосе также были государственные символы СССР.

Герб Белорусской ССР

Герб Белорусской Советской Социалистической Республики основан на гербе СССР. Он являет собой изображение молота и серпа в лучах солнца. Серп и молот окружены венком из ржаных колосьев, переплетенным льном и клевером. Внизу находится часть земного шара. Две половины венка переплетены красными лентами с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Сверху над государственным гербом расположена пятиконечная советская звезда.

Государственный гимн БССР

Гимн Белорусской Советской Социалистической Республики появился только в 1955 году, хотя создан был в 1944-м. Автором слов является М. Климкович, композитором - Н. Соколовский.

Административное деление

В 1926 году территория Белоруссии была разделена на десять округов, в 1928 году их стало восемь, в 1935 - четыре. По состоянию на 1991 год в составе Белорусской Советской Социалистической Республики было шесть областей: Брестская, Могилевская, Витебская, Минская, Гомельская, Гродненская. Отдельными областями ранее являлись также Полоцкая (упразднена в 1954 году), Барановичская (существовала с 1939 по 1954 год), Полесская (вошла в Гомельскую в 1954), Вилейская (упразднена в 1944), Белостокская (в 1944 году большая часть территории области отошла Польше) и другие.

На сегодняшний день в Белоруссии сохранились все шесть областей, которые были в составе БССР на момент распада Советского Союза. Большинство этих областей были образованы в 1938-1939 годах, Гродненская - в 1944 году.

Население Белорусской ССР

Через три года после официального объявления о создании БССР население Республики насчитывало полтора миллиона человек. По данным, которые приводятся в БСЭ, Белорусская Советская Социалистическая Республика к 1924 году увеличилась с 52 тыс. км 2 до 110 по площади, население составило более четырех миллионов. В 1939 году, когда площадь Республики составила 223 тыс. км 2 , численность граждан достигла десяти миллионов человек. Максимальная отметка численности населения Белорусской Советской Социалистической Республики была зафиксирована в 1989 году и составила 10,15 миллиона человек. Площадь при этом равнялась 207,6 тыс. км 2 .

Экономика Республики

Ведущими отраслями промышленности Белорусской ССР являлись легкая, пищевая, а также машиностроение и металлообработка. Энергетика базировалась на торфе, угле, нефти и природном газе. Выделялись машиностроение и станкостроение, также были достаточно развиты приборостроение, радиоэлектроника и радиотехника.

Нефтехимическая и химическая промышленность БССР специализировалась на выпуске удобрений, шин, синтетических материалов, химических волокон, пластических масс. Производились строительные материалы и мебель, развивалась стекольная промышленность.

В Белоруссии выращивались зерновые, картофель, лен, сахарная свекла, кормовые культуры. Более половины продукции сельского хозяйства приходилось на животноводство.

Очень сильным для Белоруссии был ущерб, нанесенный ВОВ. Но уже в первую послевоенную пятилетку хозяйство БССР не только вышло на довоенный уровень, но даже превысило его на 31%. Численность рабочих к тому времени достигла уже 91% от довоенного уровня. Задачи ставились действительно масштабные, экономика развивалась.

В 1970-х и первой половине 1980-х годов БССР стала всесоюзной строительной площадкой: введены в эксплуатацию были более ста новых заводов и фабрик, началась добыча нефти, объем производства превысил довоенные показатели в 38 раз.

Руководители БССР

Руководители Белорусской Советской Социалистической Республики сменялись достаточно часто. С момента провозглашения БССР и до распада Советского Союза руководство осуществлялось коммунистической партией. В разные годы председателями Президиума Верховного Совета были В. И. Козлов, С. О. Притыцкий, И. Ф. Климов, З. М. Бычковская, И. Е. Поляков, Н. И. Дементей и другие. В последние месяцы БССР и в независимой Белоруссии (до 1994 года) лидером был Станислав Шушкевич.

После распада ССР Белорусская Советская Социалистически Республика была упразднена, а на политической карте мира появилось новое независимое государство - парламентская республика Беларусь.

25 марта 1918 года представители национальных партий и движений объявили о создании независимой Белорусской Народной Республики (БНР). После ухода немецких войск её территория была занята Красной Армией. 1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена Советская Социалистическая Республика Беларусь.

С февраля 1919 года территория Белоруссии стала ареной советско-польской войны, в ходе которой польские войска в августе 1919 года заняли Минск. Красная Армия вернулась в Минск в июле 1920 года, а в 1921 году в Риге был подписан советско-польский мирный договор, по условиям которого западная часть современной Белоруссии отошла к Польше. В её восточной части была установлена советская власть и образована Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР), которая 30 декабря 1922 года вошла в состав СССР.

В 1920-1930-х годов на территории Советской Белоруссии проводилась политика индустриализации и коллективизации, формировались новые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Языковая реформа 1933 года усилила политику русификации. В годы сталинских репрессий десятки тысяч представителей интеллигенции, культурной и творческой элиты, крестьян были расстреляны или сосланы в Сибирь и Среднюю Азию. Часть интеллигенции эмигрировала.

Западная Белоруссия, отошедшая к Польше по Рижскому договору 1921 года, была воссоединена с БССР в 1939 году, после разгрома Польши.

Уже в самом начале Великой Отечественной войны 1941-1945 годах территория Белоруссии была оккупирована германскими войсками. На оккупированных территориях была организована партизанская борьба, существовало подполье. В 1943 году был создан совещательный орган при немецкой оккупационной администрации — Белорусская центральная рада, на которую возлагались пропагандистские и некоторые полицейские функции. Летом 1944 года Белоруссия была освобождена Красной Армией.

По уточнённым в 2001 года данным, за годы войны погиб каждый третий житель Белоруссии. Всего во время Великой Отечественной войны германские войска сожгли и разрушили 9 200 населённых пунктов. Из них свыше 5 295 были уничтожены вместе со всем или частью населения в период карательных операций. Жертвами трёхгодичной политики геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии стали 2,230 миллионов человек.

Роль Белоруссии в борьбе с захватчиками и жертвы, принесённые на алтарь победы над фашизмом, дали ей право занять место среди государств — учредителей ООН.

Читайте также...

- Возможность и направление протекания овр Эдс меньше нуля реакция протекает

- Виды и размер стипендий студентам в россии Типичные ошибки при оформлении

- Невельской геннадий иванович - исследователь дальнего востока Г и невельской открытия

- Предметная неделя по окружающему миру для учащихся начальной школы Неделя по окружающему миру