Шпаргалка: История русской православной церкви. История русской православной церкви История русской церкви схематично кратко

В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и росту авторитета Автокефальной Русской Церкви. В году московский митрополит Иов стал первым русским Патриархом. Восточные патриархи признали за русским Патриархом пятое по чести место.

В период, последовавший за изгнанием из России интервентов, Русская Церковь занималась одной из очень важных внутренних своих проблем - исправлением богослужебных книг и обрядов. Большая заслуга в этом принадлежала Патриарху Никону . Вместе с тем недостатки в подготовке реформы и насильственное насаждение ее нанесло Русской Церкви тяжелейшую рану, последствия которой не преодолены и по сей день, - раскол старообрядчества .

Синодальный период

Святитель Тихон прилагал все усилия, чтобы успокоить разрушительные страсти, раздутые революцией. В Послании Священного Собора от 11 ноября года говорилось: "Вместо обещанного лжеучителями нового общественного строения - кровавая распря строителей, вместо мира и братства народов - смешение языков и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга... Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!"

Для большевиков, пришедших к власти в году, Русская Православная Церковь априори была идеологическим противником. Именно поэтому многие епископы, тысячи священников, монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела и потрясающих своей жестокостью убийств.

После смерти Патриарха Тихона развернулась сложная, направляемая властью, борьба за иерархическое руководство Церковью. В конечном счете во главе церковного управления встал митрополит Сергий (Страгородский) . Обязательства перед властью, которые он был вынужден при этом принять, вызвали протест некоторой части духовенства и народа, ушедших в т.н. "правый раскол" и создавших "катакомбную церковь ".

На Соборе епископов г. митр. Сергий был избран Патриархом, а на Поместном Соборе г.- митр.Алексий. После этого большая часть т.н. "катакомбной церкви" по призыву еп. Афанасия (Сахарова) , которого многие катакомбники считали своим духовным лидером, воссоединилась с Московской Патриархией.

С этого исторического момента начался короткий период "потепления" в отношениях Церкви с государством, однако Церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения ее деятельности вне стен храма встречали непреклонный отпор, включая административные санкции.

В в Москве было созвано масштабное Всеправославное совещание, после чего Русская Церковь была привлечена к активному участию в развернутому по инициативе Сталина международному движению "борьбы за мир и разоружение".

Трудным стало положение Русской Православной Церкви в конце так называемой "хрущевской оттепели", когда в угоду идеологическим установкам были закрыты тысячи церквей на всей территории Советского Союза. В "брежневский" период активное гонение на Церковь прекратилось, но никакого улучшения отношений с государством также не имело места. Церковь оставалась под жестким контролем власти и верующие рассматривались как "граждане второго сорта".

Современная история

Празднование Тысячелетия Крещения Руси в году ознаменовало закат государственно-атеистической системы, придало положительный импульс церковно-государственным отношениям, заставило власть предержащих начать диалог с Церковью и выстраивать взаимоотношения с нею на принципах признания ее огромной исторической роли в судьбе Отечества и ее вклада в формирование нравственных устоев нации.

Однако последствия гонений оказались весьма и весьма тяжкими. Предстояло не только восстановить из руин тысячи храмов и сотни монастырей, но и возродить традиции образовательного, просветительного, благотворительного, миссионерского, церковно-общественного служения.

Возглавить церковное возрождение в этих непростых условиях было суждено митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию , который был избран Поместным Собором Русской Православной Церкви на овдовевшую после кончины Святейшего Патриарха Пимена Первосвятительскую кафедру. 10 июня года состоялась интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

См. также

- Русская Православная Церковь

Использованные материалы

- Официальный сайт Русской Православной Церкви

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Русская Православная Церковь имеет более чем тысячелетнюю историю. По преданию, святой апостол Андрей Первозванный с проповедью Евангелия остановился на Киевских горах и благословил будущий город Киев. Распространению христианства на Руси способствовало ее соседство с могучей христианской державой - Византийской империей. Юг Руси был освящен деятельностью святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, апостолов и просветителей славян. В 954 году приняла крещение княгиня Киевская Ольга. Все это подготовило величайшие события в истории русского народа - крещение князя Владимира и в 988 году Крещение Руси.

Русская Церковь в домонгольский период своей истории была одной из митрополий Константинопольского Патриархата. Возглавлявший Церковь митрополит назначался Константинопольским Патриархом из греков, но в 1051 году на первосвятительский престол был впервые поставлен русский митрополит Иларион, образованнейший человек своего времени, замечательный церковный писатель.

С Х века строятся величественные храмы. С ХI века на Руси начинают развиваться монастыри. В 1051 году преподобный Антоний Печерский принес на Русь традиции афонского монашества, основав знаменитый Киево-Печерский монастырь, ставший центром религиозной жизни Древней Руси. Роль монастырей на Руси была громадна. И главная их заслуга перед русским народом - не говоря об их чисто духовной роли - в том, что они были крупнейшими центрами образованности. В монастырях, в частности, велись летописи, донесшие до наших дней сведения о всех знаменательных событиях в истории русского народа. В монастырях процветали иконопись и искусство книжного писания, выполнялись переводы на русский язык богословских, исторических и литературных произведений. Широкая благотворительная деятельность монашеских обителей способствовала воспитанию в народе духа милосердия и сострадательности.

В ХII веке, в период феодальной раздробленности, Русская Церковь оставалась единственной носительницей идеи единства русского народа, противодействовавшей центробежным устремлениям и междоусобицам князей. Татаро-монгольское нашествие - величайшее бедствие, постигшее Русь в ХIII веке, - не сломило Русской Церкви. Она сохранилась как реальная сила и была утешительницей народа в этом трудном испытании. Духовно, материально и морально она способствовала воссозданию политического единства Руси - залога будущей победы над поработителями.

Объединение разрозненных русских княжеств вокруг Москвы началось в ХIV веке. И Русская Церковь продолжала играть важную роль в деле возрождения единой Руси. Выдающиеся русские святители были духовными руководителями и помощниками московских князей. Святитель Митрополит Алексий (1354-1378) воспитал святого благоверного князя Димитрия Донского. Он, как позднее и святитель Митрополит Иона (1448-1471), силою своего авторитета помогал московскому князю в прекращении феодальных смут и сохранении государственного единства. Великий подвижник Церкви русской преподобный Сергий Радонежский благословил Димитрия Донского на величайший ратный подвиг - Куликовскую битву, послужившую началом освобождения Руси от монгольского ига.

Сохранению национального самосознания и культуры русского народа немало содействовали в тяжелые годы татаро-монгольского ига и западных влияний монастыри. В ХIII веке было положено начало Почаевской Лавре. Эта обитель и ее игумен преподобный Иов многое сделали для утверждения Православия в западнорусских землях. Всего с ХIV до половины ХV века на Руси было основано до 180 новых монашеских обителей. Крупнейшим событием в истории древнерусского монашества было основание преподобным Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря (около 1334 года). Здесь, в этой прославленной впоследствии обители, расцвел дивный талант иконописца преподобного Андрея Рублева.

Освобождаясь от захватчиков, Русское государство набирало силу, а с ним росла и сила Русской Православной Церкви. В 1448 году, незадолго до падения Византийской империи, Русская Церковь стала независимой от Константинопольского Патриархата. Митрополит Иона, поставленный Собором русских епископов в 1448 году, получил титул Митрополита Московского и всея Руси.

В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и росту авторитета Автокефальной Русской Церкви. В 1589 году Московский Митрополит Иов стал первым русским Патриархом. Восточные патриархи признали за русским Патриархом пятое по чести место.

ХVII век начинался для России тяжело. С запада на Русскую Землю вторглись польско-шведские интервенты. В это время смут Русская Церковь, как и прежде, с честью выполнила свой патриотический долг перед народом. Горячий патриот Патриарх Ермоген (1606-1612), замученный интервентами, был духовным вождем ополчения Минина и Пожарского. В летопись истории Русского государства и Русской Церкви навсегда вписана героическая оборона Троице-Сергиевой Лавры от шведов и поляков в 1608-1610 годах.

В период, последовавший за изгнанием из России интервентов, Русская Церковь занималась одной из очень важных внутренних своих проблем - исправлением богослужебных книг и обрядов. Большая заслуга в этом принадлежала Патриарху Никону.

Начало ХVIII века ознаменовалось для России радикальными реформами Петра I. Реформа коснулась и Русской Церкви: после кончины в 1700 году Патриарха Адриана Петр I задержал выборы нового Предстоятеля Церкви, а в 1721 году учредил коллегиальное высшее церковное управление в лице Святейшего Правительствующего Синода, который оставался высшим церковным органом в течение почти двухсот лет.

В Синодальный период своей истории (1721-1917 годы) Русская Церковь особое внимание уделяла развитию духовного просвещения и миссионерству на окраинах страны. Велось восстановление старых и строительство новых храмов. Начало ХIХ века ознаменовалось деятельностью замечательных богословов. Немало сделали русские церковные ученые и для развития таких наук, как история, языкознание, востоковедение.

ХIХ век дал великие образцы русской святости: выдающихся иерархов митрополитов Московских Филарета и Иннокентия, преподобного Серафима Саровского, старцев Оптиной и Глинской пустынь.

В начале ХХ века началась подготовка к созыву Всероссийского Церковного Собора. Созван был Собор только после Февральской революции - в 1917 году. Крупнейшим его деянием было восстановление Патриаршего управления Русской Церковью. Митрополит Московский Тихон был избран на этом Соборе Патриархом Московским и всея Руси (1917-1925).

Святитель Тихон прилагал все усилия, чтобы успокоить разрушительные страсти, раздутые революцией. В Послании Священного Собора от 11 ноября 1917 года говорилось: "Вместо обещанного лжеучителями нового общественного строения - кровавая распря строителей, вместо мира и братства народов - смешение языков и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга... Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия! Вернитесь на путь Христов!"

Для большевиков, пришедших к власти в 1917 году, Русская Православная Церковь априори была идеологическим противником. Именно поэтому многие епископы, тысячи священников, монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела и потрясающих своей жестокостью убийств.

Когда в 1921-22 годах советское правительство потребовало выдачи ценных священных предметов, дело дошло до рокового конфликта между Церковью и новой властью, решившей использовать ситуацию для полного и окончательного уничтожения Церкви. К началу II Мировой войны церковная структура по всей стране была почти полностью ликвидирована. На свободе осталось лишь несколько епископов, которые могли исполнять свои обязанности. Во всем Советском Союзе было открыто для богослужений лишь несколько сотен храмов. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где многие были убиты или пропали без вести.

Катастрофический для страны ход боевых действий в начале II Мировой войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе Русскую Православную Церковь в качестве народной моральной силы. Для богослужений открылись храмы. Священнослужители, включая епископов, были выпущены из лагерей. Русская Церковь не ограничилась только духовной поддержкой дела защиты находящегося в опасности Отечества - она оказала и материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, финансирования танковой колонны имени Димитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского.

Кульминацией этого процесса, который можно охарактеризовать как сближение государства и Церкви в "патриотическом единении", был прием Сталиным 4 сентября 1943 года Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и митрополитов Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича).

С этого исторического момента началось "потепление" в отношениях Церкви с государством, однако Церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения ее деятельности вне стен храма встречали непреклонный отпор, включая административные санкции.

Трудным было положение Русской Православной Церкви в период так называемой "хрущевской оттепели", когда в угоду идеологическим установкам были закрыты тысячи церквей на всей территории Советского Союза.

Празднование Тысячелетия Крещения Руси в 1988 году ознаменовало закат государственно-атеистической системы, придало новый импульс церковно-государственным отношениям, заставило власть предержащих начать диалог с Церковью и выстраивать взаимоотношения с нею на принципах признания ее огромной исторической роли в судьбе Отечества и ее вклада в формирование нравственных устоев нации. Началось подлинное возвращение народа в Отчий дом - люди потянулись ко Христу и Его Святой Церкви. Архипастыри, пастыри, миряне стали ревностно трудиться над воссозданием полнокровной церковной жизни. При этом абсолютное большинство священнослужителей и верующих явило необычайную мудрость, выносливость, стойкость в вере, преданность Святому Православию, несмотря ни на трудности, с которыми было сопряжено возрождение, ни на попытки внешних сил расколоть Церковь, расшатать ее единство, лишить ее внутренней свободы, подчинить мирским интересам. Даже распад Советского Союза в 1991 году, сопровождавшийся повсеместным ростом национального эгоизма, не смог разрушить полиэтничности Московского Патриархата. Стремление заключить Русскую Православную Церковь в рамки Российской Федерации и связанных с нею национальных диаспор доселе оказывается тщетным.

Однако последствия гонений оказались весьма и весьма тяжкими. Предстояло не только восстановить из руин тысячи храмов и сотни монастырей, но и возродить традиции образовательного, просветительного, благотворительного, миссионерского, церковно-общественного служения.

Возглавить церковное возрождение в этих непростых условиях было суждено митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию, который был избран Поместным Собором Русской Православной Церкви на овдовевшую после кончины Святейшего Патриарха Пимена Первосвятительскую кафедру. 10 июня 1990 года состоялась интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Под его Первосвятительским омофором Русская Православная Церковь подъяла тяжелейшие труды по воссозданию утраченного за годы гонений. Своеобразными вехами на этом нелегком пути стали Архиерейские Соборы Русской Православной Церкви, на которых свободно обсуждались актуальные проблемы церковного возрождения, принимались решения по каноническим, дисциплинарным и вероучительным вопросам.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 31 марта - 5 апреля 1992 года, состоявшийся в Москве, принял ряд важнейших решений относительно церковной жизни на Украине и канонического положения Украинской Православной Церкви. На этом же Соборе было положено начало прославлению в лике святых новомучеников и исповедников Российских, пострадавших за Христа и Его Церковь в годы гонений. Кроме того, Собор принял обращение, в котором изложил позицию Русской Православной Церкви по вопросам, волновавшим общество в странах, в которых проживает ее паства.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 11 июня 1992 года был созван во внеочередном порядке для рассмотрения дела по обвинению митрополита Киевского Филарета в антицерковной деятельности, способствовавшей расколу Украинской Православной Церкви. В особом "Судебном деянии" Собор постановил извергнуть из сана митрополита Киевского Филарета (Денисенко) за допущенные им тяжкие нравственные и канонические преступления и учинение раскола в Церкви.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 29 ноября - 2 декабря 1994 года, помимо ряда решений, касавшихся внутренней церковной жизни, принял особое определение "О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на канонической территории Московского Патриархата в настоящее время", в котором подтвердил "непредпочтительность" для Церкви какого-либо государственного строя, политической доктрины и так далее, недопустимость поддержки церковной Полнотой политических партий, а также запретил священнослужителям выдвигать свои кандидатуры на выборах в местные или федеральные органы власти. Собор также постановил приступить к разработке "всеобъемлющей концепции, отражающей общецерковный взгляд на вопросы церковно-государственных отношений и проблемы современного общества в целом". Особо Собор отметил необходимость возрождения миссионерского служения Церкви и постановил разработать концепцию возрождения миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Во исполнение решений Архиерейского Собора 1994 года Священным Синодом в декабре 1995 года было принято решение об образовании Миссионерского отдела Московского Патриархата.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 18 - 23 февраля 1997 года продолжил труды по общецерковному прославлению новомучеников и исповедников Российских. Кроме того, в соборных докладах и дискуссиях получили развитие темы, обсуждавшиеся на Архиерейском Соборе 1994 года, который наметил наиболее важные задачи и тенденции в церковной жизни. В частности, Собор подтвердил незыблемость церковной позиции по вопросу недопустимости участия Церкви и ее служителей в политической борьбе. Кроме того, обсуждались перспективы участия Русской Православной Церкви в международных христианских организациях, проблемы миссионерского и социального служения Церкви, угрозы прозелитической деятельности инославных и иноверных религиозных объединений.

Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви заседал 13 - 16 августа 2000 года в Зале церковных Соборов воссозданного Храма Христа Спасителя. Заседания Собора, завершившиеся торжественным освящением Храма, вошли в круг празднований, посвященных великому Юбилею - 2000-летию Пришествия в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Собор стал уникальным явлением в жизни Русской Православной Церкви по числу и значимости принятых им решений. По докладу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых, было принято решение о прославлении для общецерковного почитания в лике святых Собора новомучеников и исповедников Российских XX века, поименно известных и доныне миру неявленных, но ведомых Богу. Собор рассмотрел материалы о 814 подвижниках, чьи имена известны, и о 46 подвижниках, имена которых установить не удалось, но о которых достоверно известно, что они пострадали за веру Христову. В Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания были также включены имена 230 ранее прославленных местночтимых святых. Рассмотрев вопрос о канонизации Царской Семьи, члены Собора приняли решение о прославлении Императора Николая II, Императрицы Александры и чад их: Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии как страстотерпцев в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Собор принял решение об общецерковном прославлении подвижников веры и благочестия других времен, подвиг веры которых был иной, чем у новомучеников и исповедников.

Членами Собора были приняты Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию, подготовленные Синодальной Богословской комиссией под руководством митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Этот документ стал руководством для клириков и мирян Русской Православной Церкви в их контактах с инославными.

Особое значение имеет принятие Собором Основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Этот документ, подготовленный Синодальной рабочей группой под руководством митрополита Смоленского и Калиниградского Кирилла и явившийся первым документом такого рода в православном мире, излагает базовые положения учения Церкви по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Документ отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом.

Кроме того, на Соборе был принят новый Устав Русской Православной Церкви, подготовленный Синодальной комиссией по внесению поправок в Устав об управлении Русской Православной Церкви под руководством митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Данным Уставом Церковь руководствуется в настоящее время.

Собором были приняты Послание боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви, Определение об Украинской Православной Церкви, Определение о положении Православной Церкви в Эстонии и Определение о вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви.

Согласно летописной традиции, основы христианской веры принёс на Русь апостол Андрей Первозванный в середине I в.н.э.. Проникновение и распространение христианства среди восточно-славянских племён было обусловлено следующими факторами:

Торгово-экономическими и духовно-религиозными связями с Византией;

Постепенной эволюцией язычества в сторону монотеизма;

Процессом формирования государства;

Необходимостью укрепления власти киевского князя:

Развитием феодальных отношений и необходимостью оправдания социального неравенства;

Необходимостью приобщения Руси к общеевропейским политическим реалиям, духовным и культурным ценностям.

В силу особенностей геополитического положения Руси между Европой и Азией у князя Владимира существовал широкий религиозно-цивилизационный выбор. Теоретически Русь могла принять одну из трёх религий, которую исповедовали соседние государства: ислам – Волжская Булгария, иудаизм – Хазарский каганат, восточное христианство - Византия, или западное – большинство европейских стран. Выбор православия объясняется следующими факторами:

Универсальным характером вероучения, приемлемым для всех людей;

Принцип господства светской власти над духовной;

Влиянием Византии и необходимостью укрепления военно-политического союза с этим государством;

Миссионерской деятельностью Кирилла и Мефодия, крещением княгини Ольги;

Возможностью совершать богослужение на родном языке, привлекательностью убранства храмов.

В 988 г. состоялось массовое крещение жителей Киева в Днепре. После этого священники при активной поддержке дружины крестили жителей других русских городов. Особенностью христианизации Руси стало двоеверие, т.е. сохранение ряда языческих обрядов и верований.

История Православной Церкви на Руси начинается с формирования Киевской митрополии, зависимой от Константинопольской патриархии. Константинопольский патриарх имел право:

Благословлять митрополитов на кафедру;

Правом суда над митрополитом;

Правом разрешения религиозно-обрядовых разногласий.

В истории киевской метрополии только два митрополита были русскими: Илларион, избранный в 1051 г. и Климент в 1147 г.

Русская церковь делилась на епархии, возглавляемые епископами, сначала на 6 (X в.), затем на 15 (XIII в.). Высшее духовенство Киевской церкви содержалось за счёт государственного обеспечения – десятины от княжеских доходов. Были и другие источники доходов: торговые и судные пошлины, монастырские вотчины.

Второй этап в истории Русской Православной церкви – Московский (XIII-XIY вв.). В этот период церковь была объединяющей силой в условиях феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. Русским княжествам пришлось вести борьбу и с западноевропейскими захватчиками. Новгородский князь Александр Невский отказался от союза с католической церковью в обмен на военную помощь и впоследствии был причислен к лику святых православной церкви.

В этот период происходит перенесение престола митрополита вся Руси в Москву. Значительную лепту в национально-освободительное движение внесли митрополит Алексий и игумен Сергий Радонежский.

В середине XY в. Русская Православная Церковь стала автокефальной. В 1438 г. во Флоренции состоялся собор, на котором была принята уния между Папой Римским и византийским патриархом Иосифом, признающим главенство Рима. Митрополит Исидор, возглавлявший Русскую церковь, поддержал унию, но великий князь Московский Василий II и московское духовенство обвинили Константинополь в вероотступничестве и сместили Исидора. В 1448 г был созван собор в Москве и митрополитом был поставлен рязанский епископ Иона.

В конце XY в. Русская Православная Церковь столкнулась с ересями жидовсвующих и стригольников. Еретики отвергали троичность Бога, божественность Иисуса Христа, не признавали церковных таинств и иерархии.

Большой резонанс в общественной жизни Руси имела полемика иосифлян во главе с Иосифом Волоцким и нестяжателей во главе с Нилом Сорским. Первые отстаивали право церкви и монастырей на земельную собственность и признавали главенство светской власти, утверждая, что власть князя от Бога. Нестяжатели были за независимую церковь и выступали против накопления духовенством богатства.

Митрополит Макарий венчал на царство Ивана IY Грозного, утверждая идею божественности царской власти. В середине XYI в. происходит канонизация 39 русских святых, унификация обрядов и культа. Стоглавый собор 1551 г. вводил церковный чин протопопов, следивших за дисциплиной духовенства, закреплял обычаи креститься двумя перстами, совершать крестный ход по направлению солнца (посолонь) и т.п.

В результате усиления Московского централизованного государства стало возможным утверждение патриаршества в 1589 г. Первым российским патриархом стал Иов. Третий этап в истории Русской Православной Церкви – патриарший 1589-1700 гг. После смерти Бориса Годунова и его сына патриарх Иов отказался признать власть самозванца Лжедмитрия I, за что был сослан в монастырь. Другой выдающейся личностью «Смутного времени» был патриарх Гермоген, который в условиях польско-шведской интервенции отстаивал идею православного царства. С 1619 по 1633 гг. московским патриархом был отец царя Михаила Фёдоровича – Филарет. Он стал соправителем сына и получил титул «великий государь».

В середине XYII в. произошёл раскол в Русской Православной Церкви, ставший следствием церковной реформы. Главной причиной реформы стала реализация доктрины монаха Филофея «Москва – Третий Рим», устанавливавшая историческую преемственность Москвы по отношению к первому Риму, «впавшему в латинскую ересь», и второму Риму – Константинополю, захваченному турками в 1453 г. Эта концепция обеспечивала национальное единство государства и право распространения православия за пределы России. Для превращения России в центр православия необходимо было исправить богослужебные книги и унифицировать обряды по греческим образцам. Кроме этого в книгах накопилось много ошибок, разночтений. Проведению реформы способствовало и развитие книгопечатания.

Важную роль в проведении церковной реформы сыграл патриарх Никон (1652-1666 гг.). В ходе реформ двуперстное знамение было заменено трёхперстным, вместо «Иисус» стали писать «Иисус», наряду с восьмиконечным крестом признали и четырёхконечный, хождение вокруг алтаря стали совершать против движения солнца и т.д. Произошли изменения в иконописи, церковной архитектуре и музыке.

Но реформы были приняты не всеми. Многие священники и миряне выступили против греческих образцов, считая их отступлением от истинной веры. Лидером старообрядцев стал протопоп Аввакум. Последователи старой веры бежали в глухие уголки России – на Север, в Сибирь. Актами протеста стали самосожжения, «запощевания», социальные волнения.

В период проведения реформы произошёл конфликт между Никоном и царём, Алексеем Михайловичем. В основе конфликта вопрос о взаимоотношении светской и духовной власти. Идея патриарха, что «священство выше царства» привела к его низложению. Церковный собор 1666-1667 гг. лишил Никона сана и окончательно утвердил реформы, обвинив старообрядцев в расколе.

Последствиями этих событий стали:

Появление старообрядческой Церкви;

Утверждение Церкви нового обряда;

Утверждение приоритета светской власти над духовной;

Утрата Церковью монополии на идеологию;

Развитие светской культуры и общественной мысли.

Официальная Церковь наложила на старообрядцев анафему, снятую только в 1971 г.

Среди старообрядцев можно выделить два основных направления – поповцев и беспоповцев. Беспоповцы считают, что послереформенное духовенство неправильное и не имеет права на существование. Они сохранили только два таинства – крещение и исповедь. Поповцы сохранили священство.

Синоидальный период в истории Русской Православной Церкви (1700-1917 гг.) начался после смерти патриарха Адриана. Нового патриарха ПётрI не позволил избрать, и Церковь возглавил местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский. Царь подчинил духовенство Монастырскому приказу, перевёл священнослужителей на жалованье, провёл частичную секуляризацию церковных земель.

В 1721 г. был принят Духовный регламент, согласно которому патриаршее управление заменялось синодальным. Святейший Правительствующий Синод возглавлялся обер-прокурором и состоял. Церковные реформы Петра способствовали ещё большему подчинению церкви государству.

В конце XYIII в. Церковь лишилась почти всех своих земельных владений, а её имущество попало под государственный контроль. В XYIII в. активно развивалась миссионерская деятельность Церкви, способствующая распространению православия в Сибири, на дальнем Востоке, Кавказе.

Синодальный период характеризуется возрождением монастырской жизни и старчества. Особую славу приобрели старцы Оптиной Пустыни – Серафим Саровский(1760-1833), Амвросий Оптинский (1812-1821), Иоанн Кронштадский (1829-1908).

В XIX в. появилось большое количество духовных учебных заведений. При Александре I они были объединены в одну систему. В середине 19 в. численность духовенства достигала 60 тыс. человек. До середины века духовенство представляло собой замкнутое сословие, но в 1867 г. разрешено поступление в семинарии юношам всех сословий. К 1917 г. насчитывалось 57 семинарий и 4 духовные академии.

В августе 1917 г. в Москве начал работу Всероссийский Поместный Собор РПЦ, продолжавшийся до 1918 г. 28 октября 1917 г. было принято решение о восстановлении патриаршества. Новым патриархом был избран Тихон.

При советской власти был принят ряд законодательных актов, не только отделявших церковь от государства, но и ставивших её в дискриминированное положение. В период гражданской войны церковь и священнослужители подвергались жёсткому преследованию. За 1918-1922 гг. было арестовано 27 епископов, а от более ста тысяч священников остались 40 тысяч.

В феврале 1922 г.государство конфисковало у церкви драгоценности на борьбу с голодом. Патриарх Тихон направил послание, в котором разрешил добровольное пожертвование ценностей, за исключением священных предметов. Репрессии продолжались и при конфискации церковного имущества, более восьми тысяч священнослужителей погибли.

Для установления гражданского мира и прекращения преследования духовенства патриарх Тихон в июне 1923 г. признал законность Советской власти. Главной задачей патриарха было сохранить каноническую целостность церкви, чистоту вероучения в условиях мощной антирелигиозной кампании.

После смерти Тихона в апреле 1925 г. церковь возглавил местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий. В своей декларации 1927 г. он заявил о лояльности Церкви к Советской власти в гражданском отношении, без каких-либо уступок в вопросах веры. Это заявление не остановило репрессий и к концу 30-х гг. в СССР действовали только несколько сот церквей и только четыре епископа оставались в должности. Все монастыри и богословские учебные заведения были закрыты.

В первый день Великой Отечественной войны митрополит Сергий в своём Послании призвал православных к защите священной земли Отечества от захватчиков. Русская Православная Церковь много сделала для укрепления патриотических чувств советских людей. Церковь внесла в фонд обороны более 300 млн. рублей, на её средства были построены танковая колонна «Дмитрий Донской», авиаэскадрилья «Александр Невский».

В сентябре 1943 г. было восстановлено патриаршество. В феврале 1945 г. на место умершего Сергия патриархом был избран митрополит Ленинградский Алексий. Послабления первых послевоенных лет привели к увеличению числа действующих церквей, открытию двух духовных академий и восьми семинарий. Но Церкви было запрещено вести какую-либо иную деятельность кроме богослужений и подготовки священников.

В 1961 г. РПЦ вступила во Всемирный Совет Церквей. В 70- е гг. патриарх Пимен вёл активную антивоенную деятельность. По его инициативе в Москве прошла Всемирная конференция «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами».

Кардинально ситуация в Церкви изменилась в середине 80- х гг. В юбилейный 1988 г. было открыто уже более тысячи приходов, увеличен приём в духовные семинарии. По всей стране прошли торжества по случаю 1000-летия крещения Руси.

В мае 1990 г. после смерти Пимена новым Патриархом стал Алексий II . В 90-е гг. произошло подлинное отделение церкви от государства. Государство больше не пропагандировало атеизм. Религиозная организация была признана юридическим лицом, имеющим право обладать собственностью, заниматься социальной, миссионерской, благотворительной деятельностью.

В августе 2000 г. на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви были приняты «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В этом документе сформулирована и систематизирована позиция Церкви по широкому кругу вопросов – экономических, политических, нравственных.

В мае 2007 г. подписан «Акт о каноническом общении» Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Этот документ стал итогом длительной работы по устранению противоречий и объединению Церквей на взаимоприемлемых началах.

В январе 2009 г. новым Патриархом стал Кирилл.

Литература

1. Грибанов А. Православие / А. Грибанов // Наука и жизнь. – 1993. - №6.

2. Карташов, А.В. История русской церкви. В 2 т. / А. В. Карташов. – М., 1993.

3. Мень, А. Православное богослужение. Таинство. Слово. Обряд. / А. Мень. – М., 1989.

4 Православие: словарь. – М., 1989.

5. Колесникова, В.С. Русские православные праздники / В.С.Колесникова. – 2-е изд., испр.и доп. – М., 1996.

6. Регельсон, Л.Л. Трагедия русской церкви 1917-1945 / Л.Л.Регельсон. – М., 1999.

7. Никитин, В. Новый праздник – праздник церковного единства. Акт о каноническом общении Русских Православных Церквей \ В.Никитин // Наука и религия. – 2007. - №11.

8. История религий в России: учебник / под ред. И.Я.Трофимчука. – М., 1995.

9. Избран новый Патриарх Московский и всея Руси. // Наука и религия. 2009. №2.

10. Бабкин М.А. Поместный собор 1917-1918 гг.: вопрос о совести православной паствы. // Вопросы истории. 2010. №4.

11. Вяткин В.В. Церковная политика Анны Иоанновны. // Вопросы истории. 2010 №8.

12. Пашков В. Монашество на Руси в зеркале статистики. // Наука и религия. 2010. №8

13. Мяло К. Богопричастность или богоотверженность? (Русская Православная Церковь и советское наследие). // Наука и религия. 2010. №9.

14. Пётр I и патриархи // Наука и религия. – 2006 – 2006. - № 12.

15. Русская Православная и Римско-Католическая церкви: перспективы сотрудничества. // Наука и религия. – 2005. - № 6.

16 http:// www.russion-ortodoks-church.org.ru/

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Московский государственный институт электроники и

математики (Технический университет)

Кафедра истории и политологии

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

И ЕЁ РОЛЬ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

«Отечественная история»

Москва 2009

Составитель доцент, к.и.н. Родионова И.В.

Русская Православная Церковь и её роль в истории страны: Метод. рекомендации по курсу «Отечественная история» / Моск. гос. ин-т электроники и математики; Сост.: И.В. Родионова. М., 2009. С. 32.

Рекомендации могут быть использованы студентами I курса всех специальностей факультетов электроники, автоматики и вычислительной техники, информатики и телекоммуникаций, прикладной математики, а также экономико-математического и вечернего факультетов для подготовки к семинарским занятиям, зачётам и экзаменам по курсу «Отечественная история».

ISBN 978-5-94506-219-1

Русская Православная Церковь и её роль в истории страны

План

1. Периодизация истории Русской Православной Церкви 3

1.1. Первый период (988–1448) 4

1.1.1. Основные даты 4

1.1.2. Краткая характеристика первого периода 5

1.2. Второй период (1448–1589) 8

1.2.1. Основные даты 8

1.2.2. Краткая характеристика второго периода 9

1.3. Третий период (1589 – начало XVIII в.) 11

1.3.1. Основные даты 11

1.3.2. Краткая характеристика третьего периода 11

1.4. Четвёртый период (начало XVIII в. – 1917) 12

1.4.1. Основные даты 12

1.4.2. Краткая характеристика четвёртого периода 13

1.5. Пятый период (1917–1988) 14

1.5.1. Основные даты 14

1.5.2. Краткая характеристика пятого периода 15

1.6. Шестой период (с 1988) 23

1.6.1. Основные даты 23

1.6.2. Краткая характеристика шестого периода 23

2. Социальное служение Русской Православной Церкви 23

История Русской Православной Церкви неразрывно связана с историей всего российского государства, на каждом этапе становления которого Церковь играла значительную роль. При этом она выполняла собственные задачи духовного и нравственного характера, пути решения которых отмечены особыми вехами.

1. Периодизация истории Русской Православной Церкви

Историки Церкви предлагали различные модели периодизации. В современном делении русской церковной истории границами периодов выступают по преимуществу события внутрицерковной жизни, первостепенное значение которых бесспорно.

Первый период: 988–1448 гг. – Русская Церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата . (988 – год Крещения Руси. В 1448 г. святитель Иона был рукоположен Собором русских архиереев без Константинопольского Патриарха.)

Второй период: 1448–1589 гг. – автокефáлия (греч. – самоглавенствование) Русской митрополии . (В 1589 г. проведён Московский Поместный Собор с участием Константинопольского Патриарха Иеремии II и представителей греческого духовенства, на котором был учреждён Московский Патриархат.)

Третий период: 1589 г. – начало XVIII в. – Патриаршество . (В 1721 г. создан Святейший Синод.)

Четвертый период – синодальный (начало XVIII в. – 1917 г. ). (В 1917 г. на Московском Поместном Соборе восстановлено Патриаршество.)

Пятый период: 1917–1988 гг. – Русская Церковь в условиях атеистического 1 государства . (В 1988 г. осуществлено общенародное и государственное празднование 1000-летия Крещения Руси, положившее начало возрождению Церкви.)

Шестой период: с 1988 г. до наших дней .

Каждое из названных событий является завершением длительного исторического движения, происходившего зачастую на более обширном географическом пространстве. При этом нужно учитывать несколько условный характер любой периодизации , ориентирующейся на точные даты: существуют переходные периоды, длившиеся порой не одно десятилетие и совмещавшие черты предшествующего и последующего этапов. Так, начало синодального периода датируется иногда не 1721 г. (учреждением Святейшего Синода), а 1700 г. (кончиной последнего Патриарха Адриана). Начало Патриаршего периода не сводимо к 1589 г., но должно включать и дату Константинопольского Собора 1593 г., подтвердившего решение Московского Собора 1589 г. и установившего место (пятое) Московского Патриарха в ряду Восточных Патриархов и т. д.

| Ок. 865 г. | После заключения мира с Русью византийский император Михаил III и Патриарх Фотий отправили в Киев архиепископа и священников (так называемое первое крещение Руси). | ||

| 955 г. (в Киеве) или957 г. (в Константинополе) | Киевская княгиня. Святая равноапостольная Ольга приняла крещение с именем Елена. | ||

| 987–989 гг. | Крещение святого равноапостольного благоверного князя киевского Владимира Святославича и его брак с Анной, сестрой византийского императора Василия II; крещение киевлян и начало христианизации Руси. | ||

| 1015 г. | Мученическая смерть святых Бориса и Глеба. | ||

| 50-е гг. XI в. | Основание Киево-Печерского монастыря при преподобном Антонии Печерском. | ||

| 1299/1300 г. | Переезд святителя Максима, митрополита Киевского, из Киева во Владимир-Суздальский. | ||

| Ок. 1303–1347 г.; 1371–1391/92 гг. | Существование независимой от Киевского митрополита Галицкой митрополии. | ||

| Ок. 1317 – ок. 1330 г.; 1354/55–1361 гг.; 1414–1419/20 гг. | Существование независимой от Киевского митрополита Литовской митрополии. | ||

| 1326 г. | Заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Святитель Петр завещал похоронить себя в этом соборе, тем самым утвердив перенос митрополичьей кафедры в Москву. | ||

| Ранее 1342 г. | Преподобные Сергий и Стефан Радонежские основали обитель в честь Святой Троицы. | ||

| 15 декабря 1448 г. | Поставление нареченного митрополита Ионы Собором русских архиереев в митрополита Киевского и всея Руси – начало фактической самостоятельности Русской Церкви. | ||

| 1458 г. | Разделение Русской Церкви на Восточную (Московскую) и Западную (Киевскую, Литовскую) митрополии. | ||

| 1499 г. | Завершение составления полного кодекса Библии при Геннадии, архиепископе Новгородском (Геннадиевской Библии). | ||

| 1547–1549 гг. | Соборы в Москве при святителе митрополите Макарии, канонизировавшие русских святых. | ||

| Февраль–май 1551 г. | Собор в Москве и принятие Стоглава. | ||

| 1 марта 1564 г. | Издание Апостола кремлевским клириком диаконом Иоанном Федоровым и Петром Мстиславцем. | ||

| 1580–1581 гг. | Издание Острожской Библии. | ||

| 26 января 1589 г. | Поставление святителя Иова, митрополита Московского, в Патриарха. | ||

| 1596 г. | Созыв в Бресте Собора сторонников унии с Католической Церковью, провозгласившего переход Киевской митрополии под власть Римского папы, и Собора православных, осудившего это решение и лишившего сана подписавших его иерархов. | ||

| 23 сентября 1608 – 1 октября 1610 г. | Героическая защита Троице-Сергиева монастыря во время осады его польскими войсками. | ||

| Осень 1632 г. | Основание Киево-Могилянской коллегии. | ||

| Нач. марта 1653 г. | Начало богослужебной реформы («никоновской справы»). | ||

| 10 июля 1658 г. | Оставление Патриархом Никоном Первосвятительского Престола. | ||

| Февраль 1666 – февраль 1667 г. | Собор с участием Восточных Патриархов, рассмотревший исправление церковных книг и «дело Патриарха Никона». Собор постановил лишить Никона сана Патриарха. | ||

| Ноябрь 1685 г. | Переход Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. | ||

| 12 декабря 1685 г. | Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве. | ||

| 1720 г. | Издание «Духовного регламента». | ||

| 25 января 1721 г. | Манифест об учреждении Духовной коллегии, вскоре переименованной в Святейший Правительствующий Синод. | ||

| 1751 г. | Издание в Москве исправленного перевода Библии («Елизаветинской»). | ||

| 26 февраля 1764 г. | Манифест о секуляризации церковных недвижимых имуществ в России. В 1786–1788 гг. была проведена секуляризация монастырских вотчин в Малороссии и Слободской Украине, в 1793–1795 гг.– в Южной Литве, Западной Белоруссии и на Западной Украине. | ||

| 1799 г. | Составление Московским митрополитом Платоном (Левшиным) «Правил единоверия». | ||

| 1811 г. | Образование Грузинского экзархата в составе РПЦ. | ||

| 1813–1826 гг. | Деятельность Библейского общества в Санкт-Петербурге, работа над переводом Священного Писания на русский язык (перевод был окончен в 1876 г.). | ||

| 12 февраля 1839 г. | Собор униатского духовенства в Полоцке, принявший акт о присоединении к Православию. | ||

| 17 апреля 1905 г. | Манифест «Об укреплении начал веротерпимости». | ||

| 15 августа 1917 –20 сентября 1918 г. | Поместный Собор Православной Российской Церкви. | ||

| 28 октября 1917 г. | Убийство протоиерея Иоанна Кочурова. Начало большевистского террора против Церкви. | ||

| 5 ноября 1917 г. | Избрание Патриарха Московского и Всероссийского святого Тихона в храме Христа Спасителя. | ||

| 21 ноября – 2 декабря1921 г. | I Русский всезаграничный церковный Собор в Сремских Карловцах, образование Русской Православной Церкви За Границей. | ||

| 16 мая 1922 г. | Образование обновленческого Высшего церковного управления, обновленческий раскол. | ||

| 14 декабря 1925 г. | Нижегородский митрополит Сергий (Страгородский) приступил к исполнению обязанностей заместителя Патриаршего местоблюстителя, с 22 декабря 1936 г. – местоблюститель Патриаршего Престола. | ||

| 29 июля 1927 г. | Издание митрополитом Сергием и Временным Патриаршим Священным Синодом «Послания к пастырям и пастве» («Декларации») об отношении Русской Церкви к советской власти. | ||

| 8 сентября 1943 г. | Архиерейский Собор, избравший Патриархом Московским и всея Руси Сергия (Страгородского). | ||

| 31 января – 2 февраля 1945 г. | Поместный Собор РПЦ, избравший Патриархом Московским и всея Руси Алексия (Симанского). | ||

| 8–9 марта 1946 г. | Львовский Собор, на котором состоялось воссоединение униатов Галиции с Русской Церковью. | ||

| 18 июля 1961 г. | Архиерейский Собор в Троице-Сергиевой лавре, на котором была утверждена реформа приходского управления. | ||

| 30 мая – 2 июня 1971 г. | Поместный Собор, избравший Патриархом Московским и всея Руси Пимена (Извекова). | ||

| 5–12 июня 1988 г. | Празднование 1000-летия Крещения Руси. | ||

| 6–9 июня 1988 г. | Поместный Собор, принявший Устав об управлении Русской Православной Церковью. | ||

| 1989 г. | Учреждение Белорусского экзархата. | ||

| 7–10 июня 1990 г. | Поместный Собор, избравший Патриархом Московским и всея Руси Алексия (Ридигера). | ||

| 25–27 октября 1990 г. | Архиерейский Собор, даровавший самостоятельность Украинской Православной Церкви. | ||

| 11 июня 1992 г. | Архиерейский Собор, принявший решение об извержении из сана за раскольническую деятельность митрополита Филарета (Денисенко) (на Архиерейском Соборе 1997 г. Филарет (Денисенко) был анафематствован). | ||

| 7 января 1995 г. | Начало строительства храма Христа Спасителя в Москве. | ||

| 2–7 января 2000 г. | Всеправославное празднование 2000-летия Рождества Христова на Святой земле. | ||

| 19 августа 2000 г. | Освящение храма Христа Спасителя в Москве. | ||

| 13–20 августа 2000 г. | Юбилейный Архиерейский Собор, канонизировавший сонм новомучеников и исповедников Российских и принявший новый Устав Русской Православной Церкви. |

Библиографический список

Источники:

1. Интернет- сайты: Русская Православная Церковь, Московская Патриархия, ЦНЦ «Православная экнциклопедия». 2000 – 2005.

Раздел 4.

Мировые религии, представленные на территории Российской Федерации

Христианство, буддизм и ислам называются мировыми или универсальными религиями. Мировыми по распространенности и универсальными по характеру, который не ориентирован на какие-то конкретные национальные, социальные или профессиональные группы людей, но способен объединить их в своем вероисповедании.

Христианство

Тема 12. Католицизм

5. 1.Предпосылки разделения Западной и Восточной Церквей: богословские, исторические, культурные.

6. Разделение 1054 года.

7. Отличия православного и католического догматических учений. Второй Ватиканский Собор.

8. Современная католическая социальная доктрина.

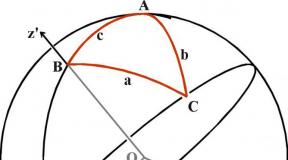

Разделение Христианской Церкви на Восточную и Западную произошло под действием множества самых различных причин, которые веками, налагаясь друг на друга, подтачивали единство Церкви, пока, наконец, не оборвалась последняя связующая нить. Несмотря на все многообразие этих причин мы можем условно выделить среди них две основные группы: религиозные и этно-культурные.

Собственно религиозных причин раскола две: стремление Римских первосвященников к абсолютной власти над Церковью и догматические уклонения от общехристианского вероучения, сформулированного семью Вселенскими Соборами, среди которых важнейшим является изменение Никео-Цареградского Символа веры вставкой filioque (пер. с лат. «и от Духа») – одного из догматов Католической Церкви, согласно которому Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына.

Следующая группа явлений, решительно способствовавших ослаблению церковного единства даже в то время, когда оно еще сохранялось, относится к области национальных и культурных условий развития христианства на Западе и на Востоке.

Ни одна Церковь не избежала в своей истории влияния этих условий, но в данном случае мы имеем дело со столкновением двух наиболее мощных традиций античного мира - эллинской и римской. Различие этно-культурной устремленности этих традиций заложило глубинные различия в усвоении христианства на Западе и на Востоке. Эта "противоположность несущих этносов" медленно, но неуклонно увеличивала степень отчуждения, пока оно, наконец, не стало реальностью в XI столетии. И причина заключалась уже не только в притязаниях пап. Разными стали направления развития церковной жизни.

Народы эллинского мира, по словам историка церкви Б.М. Мелиоранского, "поняли христианство преимущественно как богооткровенную метафизику и этику, как свыше указанный путь к нравственному совершенству и спасению личности и к познанию сущности Божией". Этим объясняется полнота пытливой богословской жизни Востока, которая равно изливала себя и в глубинах Богопознания, и в еретических уклонениях от него, сотрясая и обессиливая восточный церковный организм.

Напротив, то, что В.В. Болотов, еще один историк церкви, назвал "воздействием романского на христианское", выразило себя в терпеливом и методичном созидании церковного здания, ибо римляне "как самый государственный в мире народ, как создатели образцового права поняли христианство как богооткровенную программу общественного устройства... Где Восток видел философскую и моральную идею, там Запад создавал институт".

Накопление отклонений от общего учения и жизни неразделенной еще Церкви свидетельствовало о самостоятельном развитии западной ее половины, которое и закрепилось в расколе, ставшем, по словам одного из виднейших славянофилов А.С. Хомякова, "произвольным, ничем не заслуженным отлучением всего Востока". Восточная Церковь не дерзала вносить что-то новое в соборные истины, стоившие ей таких трудов и испытаний, именно Запад начал изменять их, и этот отход от соборно утвержденного учения и бытия церковного разрешился расколом 1054 года. Последующее развитие Церкви лишь подтверждает этот вывод, ибо общая вера неразделенной Церкви сохраняется Восточной Церковью в неизменности даже до сего дня, тогда как прошедшие столетия отяготили самостоятельное церковное развитие Запада множественными нововведениями, которые все более отдаляют его от общего наследия.

Растущей самостоятельности, даже самодостаточности Запада сопутствовало истощение соборного начала в жизни Вселенской Церкви, которое уже не могло более сопротивляться распаду. В прежние века для разрешения разномыслий созывался Собор, и сила его решений вразумляла и соединяла враждующих. После завершения эпохи Вселенских Соборов не стало удерживающего начала, и появляющиеся с Запада новшества и новинки уже не приводили к созыву нового Вселенского Собора, который мог бы оградить мир церковный от разложения.

Более полное представление о степени отчуждения Запада и Востока мы можем получить, если обратимся к непосредственно предварявшим Великий раскол событиям.

В середине IX столетия Византия была потрясена только что пережитой борьбой с иконоборчеством, и после его поражения образовалось две партии: "зилоты", или сторонники беспощадной борьбы с еретиками, и стоявшие за снисходительное к ним отношение "икономисты".

Противоборство между этими партиями вылилось в ожесточенное противостояние Патриархов Фотия и Игнатия, в котором самое активное участие принял Рим. Следствием противостояния стал разрыв отношений Востока и Запада, который прекратился лишь после Свято-Софийского Собора 879-880 годов. Кроме Папских легатов, на Собор прибыли представители восточных Патриархатов и множество епископов, число которых достигало 383. Таким образом, это был один из самых представительных Соборов за исключением Халкидонского.

На этом Соборе при участии легатов было принято постановление против попыток внесения в символ веры filioque. Были вновь осуждены притязания пап на верховную власть в Церкви, и одно из правил этого Собора подтверждало полное равенство епископов Рима и Константинополя. На Соборе был оглашен Никео-Цареградский символ веры и принято постановление о его полной неизменности, а также было решено "не допускать никаких нововведений в управлении Вселенской Церковью. Свято-Софийский Собор часто относили к числу Вселенских, и вплоть до XII столетия таковым его и считала Западная Церковь. Предшествовавшие Великому расколу десятилетия являют собой картину "худого мира", который нередко нарушался и в конце концов разрешился "доброй ссорой". В.В. Болотов приводит впечатляющую статистику исторического взаимоотчуждения Восточной и Западной Церквей. Из пяти с половиной столетий, прошедших со времени Миланского эдикта 312 года, прекратившего гонения на христиан и признавшего христианство официальной религией Римской империи, лишь в течение 300 лет отношения между Церквами были нормальными, и на более чем 200 лет они, по тем или иным причинам, оказались прерванными. .

В церковной истории существует точка зрения, согласно которой Рим сознательно обострял отношения с Востоком перед Великим расколом, добиваясь их разрыва. Для такого стремления были свои основания, ибо неповиновение Востока явно стесняло Рим, подрывало его монополию, поэтому, как пишет Б. Мелиоранский, "Восток отказывается повиноваться и нет средств принудить его к повиновению; остается объявить, что послушные церкви и суть вся истинная Церковь".

Поводом к окончательному разрыву в июле 1054 года послужил очередной конфликт из-за церковных владений Папы Льва IX и Патриарха Михаила Керуллария. Рим в последний раз попытался добиться безоговорочного повиновения Востока, а когда стало ясно, что это невозможно, то Папские легаты, "соскучившись, по их собственным словам, сопротивлением Михаила", явились в храм Святой Софии и торжественно возложили на престол буллу отлучения от Церкви, которая гласила: "Властью Святой и нераздельной Троицы, Апостольской кафедры, послами коей мы являемся, всех святых православных отцов Семи Соборов и Католической Церкви мы подписываем против Михаила и его приверженцев анафему, которую наш преподобнейший Папа произнес против них, если они не опомнятся". Абсурд происшедшего дополняло еще и то, что Папа, от имени которого они произносили анафему, был уже мертв, он умер еще в апреле 1054 года.

После отбытия легатов Патриарх Михаил Керулларий созвал Собор, на котором легаты и их "нечестивое писание" после рассмотрения были преданы анафеме. Следует заметить, что была предана анафеме не вся Западная Церковь, подобно тому, как это сделал кардинал Гумберт по отношению к Восточной, но лишь сами легаты. При этом, конечно, сохраняют силу осуждения Соборов 867 и 879 годов относительно латинских нововведений, filioque и папских притязаний на первенство.

Все восточные Патриархи были извещены о принятых решениях окружным посланием и выразили им поддержку, после чего церковное общение с Римом прекратилось на всем Востоке. Никто не отрицал почетного первенства Папы, установленного отцами, но никто и не соглашался с его верховной властью. Согласие всех восточных Предстоятелей в отношении к Риму подтверждает пример Петра III, Патриарха Антиохии, вычеркнувшего имя Папы из поминания за Патриаршим богослужением вместе с другими православными Патриархами (из диптихов) задолго до Великого раскола. Известна переписка Петра III с Римским престолом о возможности восстановления единства, в ходе которой он получил из Рима письмо с изложением Папской точки зрения. Оно настолько поразило его, что Петр III немедленно отослал его Патриарху Михаилу, сопроводив весьма выразительными словами: "Эти латиняне, в конце концов, являются нашими братьями, несмотря на всю их грубость, невежество и пристрастие к собственному мнению, что иногда сводит их с прямой дороги".

ОТЛИЧИЯ КАТОЛИЧЕСКОГО И ПРАВОСЛАВНОГО ДОГМАТИЧЕСКОГО УЧЕНИЙ